L’apprentissage de l’incertitude

L’expert ne doit plus être fantasmé comme un oracle détenteur de la vérité, écrit Nic Ulmi. Il faut l’intégrer dans un processus politique qui, inclut toujours les valeurs, les intérêts et opinions – au-delà des arguments factuels.

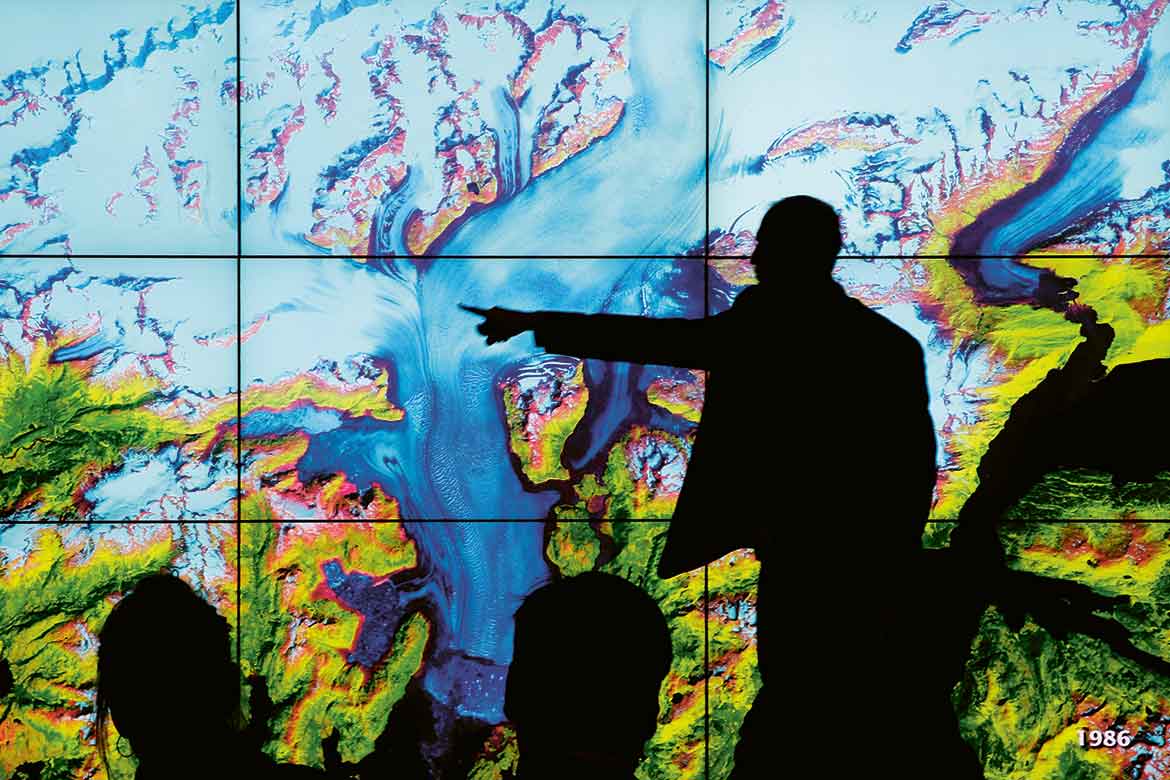

Public acquis ou critique? Un spécialiste présente ses résultats au pavillon des Etats-Unis lors de la conférence sur le climat COP21 à Paris en 2015. | Photo: Keystone/AP Photo/Christophe Ena

Nous sommes en 1979, une femme prépare le déjeuner dans sa cuisine: oeufs au plat, steak et toasts beurrés. Un éclat de lumière remplit la pièce et un homme apparaît: «Je viens du futur. Ne mangez pas ces oeufs, ils bouchent vos artères!» L’intrus disparaît et la femme obtempère, acheminant l’assiette vers le vide-ordures. Mais un nouvel éclair arrête son geste et l’individu réapparaît: «Arrêtez, on s’est trompé! Il y a deux types de cholestérol…» La scène se répète six fois, avec des instructions changeantes sur la meilleure manière de protéger sa santé cardio-vasculaire: «Pas de steak!», «Pas de pain!», «Peu importe ce qu’on mange, faites du sport!», «Non, c’est génétique!» C’est ainsi que la vidéo «Time Travel Dietician» du site Funny or Die met en scène en 2017 l’arrivée de la «crise de l’expertise» dans nos foyers.

s’observe pas.»Julia Metag

On rit, mais le tableau est moins amusant dans la réalité. Un tsunami de doutes a balayé les certitudes dont la science semblait porteuse. Résultats contradictoires et attaques politiciennes ont ébranlé la confiance. D’une situation où l’expertise devait guider nos choix individuels et collectifs, le citoyen se retrouve livré à la cacophonie des opinions. A vrai dire, on peut également envisager cet état de fait sous un jour meilleur: le dévoilement de l’incertitude présent au coeur des sciences, l’éclairage sur les désaccords à travers lesquels tout savoir se construit, la révélation des conflits d’intérêts souvent présents dans les expertises. Tout cela nous entraîne – peut-être – vers une relation plus mature et moins naïve entre les sciences et la société. Une relation où les scientifiques porteraient un peu moins la responsabilité de transmettre la Vérité et deviendraient au contraire davantage des acteurs engagés dans le jeu démocratique. Comment? Voyons un peu.

Le rêve d’une politique rationnelle

«Pour comprendre la situation, il faut remonter aux sources de ce qu’on appelle l’evidence-based policy (les politiques fondées sur des données probantes)», note la politologue suisse Caroline Schlaufer, actuellement à la Higher School of Economics à Moscou. Le terme apparaît dans la Grande-Bretagne des années 1990, sous le gouvernement de Tony Blair. Il exprime la volonté de fonder les actions des autorités sur des faits empiriquement avérés plutôt que sur des idéologies ou des croyances. L’expression devient à la mode, et les sciences sociales finissent par s’y intéresser: elles se demandent notamment si les données scientifiques sont véritablement utilisées dans ces politiques, et le cas échéant comment.

Résultat? «Les études montrent qu’un scénario simple de ce type, où les preuves scientifiques dicteraient les choix politiques, ne correspond pratiquement jamais à la réalité, souligne Caroline Schlaufer. L’élaboration d’une politique implique des négociations, des marchandages, l’affirmation de valeurs. Les éléments factuels ne sont pas absents de ce processus, mais jouent un rôle limité, généralement celui d’instruments. Ils sont utilisés a posteriori pour justifier des positions politiques dont l’origine n’a rien de scientifique.» La chercheuse parle à ce propos d’usages narratifs des faits empiriques: «Un homme ou une femme politique n’énonce jamais des faits bruts: ces derniers sont au contraire mis au service d’une narration qui désigne un problème et propose des solutions, ou qui dénonce les mauvaises solutions proposées par un parti concurrent.» D’autres vont plus loin: ils renversent le concept avec ironie pour dénoncer la «policy-based evidence», à savoir la construction de preuves dans le but de soutenir une volonté politique.

La question de la confiance du public envers les experts est également soumise à des vérifications empiriques. C’est l’objectif du Baromètre scientifique suisse, géré par les universités de Zurich et de Fribourg, qui analyse les attitudes de la population face au savoir scientifique. Les résultats sont plutôt réconfortants: «La confiance dans la science est élevée, relève Julia Metag, codirectrice du projet. En Suisse, elle l’est même un peu plus que dans les autres pays où on la mesure. La majorité de la population s’accorde pour dire que les décisions politiques devraient se fonder sur des résultats scientifiques.» Quelques nuances toutefois: «La confiance à l’égard des scientifiques employés dans l’industrie est plus faible que celle envers ceux travaillant dans les universités. Et les domaines qui polarisent l’opinion éveillent davantage de méfiance, comme tout ce qui touche à l’expérimentation animale.»

Crise? Quelle crise?

Les données du Baromètre datent de 2016, au début de l’ère de Donald Trump, de la post-vérité et des fake news. La situation s’est-elle dégradée depuis lors? «Aux Etats-Unis, le dernier sondage Science and Engineering Indicators de 2018, qui mesure les mêmes variables que notre Baromètre, montre que les scientifiques demeurent l’un des groupes qui jouit de la confiance la plus élevée au sein de l’ensemble de la société», répond Julia Metag. Dans les pays où les données longitudinales sont disponibles tels que les Etats-Unis et l’Allemagne, cette confiance reste stable au fil des décennies. «On n’observe pas du tout l’effondrement volontiers évoqué par les médias.»

D’où provient alors cette impression de crise? «Il y a à mon sens deux phénomènes nouveaux, poursuit Caroline Schlaufer. L’un réside dans l’expert bashing (le dégommage d’experts, ndlr) auquel se livrent certains courants politiques. L’autre, c’est le fait qu’en réaction à ces attaques qui se sont produites ces deux dernières années, les scientifiques ont été amenés à élever la voix dans le champ politique. Ils sont devenus de plus en plus présents dans les médias pour défendre leur travail.» Selon la chercheuse, ce phénomène récent ne traduit pas forcément une politisation croissante de l’expertise. L’exacerbation actuelle donne plutôt une visibilité accrue à un constat plus ancien: l’expertise est politisée depuis bien avant la «crise» qu’on déplore aujourd’hui.

C’est également le diagnostic de Jason Chilvers, responsable du groupe de recherche Science, société et durabilité à l’Université britannique d’East Anglia: «Les controverses dans des domaines tels que le climat, la bio-ingénierie, les nanotechnologies, les OGM ou le fracking ont mis à mal la vision populaire traditionnelle de la science en tant que domaine indépendant, objectif et situé à l’écart du reste de la société.» Cette façon de voir ancienne commence à être mise à mal dans l’aprèsguerre: «La rupture de la confiance inconditionnelle vis-à-vis de la science et de la technologie est très nette durant cette période. C’est alors, par exemple, que les courants environnementalistes et anti-nucléaires commencent à questionner les effets nuisibles des innovations, mais aussi les motivations, les valeurs et les intérêts à l’oeuvre dans le travail scientifique.»

Les controverses savantes traduisent ainsi des oppositions entre des visions du monde et des projets de société différents. «Un travail de recherche peut être neutre en tant que tel, mais ce qui se passe en amont, c’est-à-dire la définition de la problématique qu’on veut étudier, ne l’est généralement pas», résume Caroline Schlaufer. Il s’agit ainsi de remettre en question ce que Sheila Jasanoff, figure de proue de la sociologie des sciences et professeure à l’Université Harvard, appelait récemment le «mythe fondateur de l’autorité des experts: la séparation des faits et des valeurs».

Le public: un «problème»

Parallèlement à cette prise de conscience, une reconfiguration de la relation entre sciences et société intervient: «De gros efforts ont été entrepris au cours des trois dernières décennies dans de nombreux pays afin de mettre sur pied des formes de débat entre les scientifiques et le public», note Jason Chilvers. Les préparations des conférences sur le climat de Copenhague en 2009 et de Paris en 2015 ont notamment fait l’objet d’une série de séances de délibérations citoyennes. «Au passage, cela a permis de constater que les citoyens sont tout à fait capables de porter des jugements très sensés sur des questions très techniques.»

Cette approche participative a ses zones d’ombre, remarque Jason Chilvers. «Le public y est souvent défini comme étant le problème. En conséquence, le processus vise parfois à susciter auprès de la population des changements comportementaux préalablement définis comme souhaitables par les pouvoirs publics.» C’est la politique de persuasion douce, connue depuis une décennie sous le nom de «nudge» (littéralement petit coup de coude), à travers laquelle les individus sont amenés à adopter des pratiques qui leur apparaissent comme le résultat d’un choix personnel plutôt que d’une contrainte.

Il s’agirait dès lors d’élargir le processus, poursuit Chilvers, en considérant que le public peut également être porteur d’éléments de solutions: «En dehors des espaces de participation officiels, il existe beaucoup d’individus qui se confrontent dans leur vie quotidienne à des problèmes tels que le changement climatique, avec des formes d’action très variées.» Celles-ci peuvent aller de l’activisme à la manière de faire ses courses via la recherche de solutions locales dans le domaine énergétique. «Les gens font des choses intéressantes, novatrices, qui restent souvent sous le radar.» Le chercheur est engagé dans un projet au long cours, présenté dans l’ouvrage collectif Remaking Participation, visant à rendre visibles ces formes de participation. La reconfiguration des relations entre science et société passe là par une redistribution des cartes: les experts sont invités à laisser quelque peu de côté leur rôle d’éducateurs pour se mettre à l’écoute de pratiques sociales qui demeurent largement inexplorées.

Derrière la «crise de l’expertise» pointe ainsi un autre phénomène: un large mouvement d’apprentissage de l’incertitude, qui modifie les attentes mutuelles entre experts et public, et propose à chacun des rôles renouvelés. «Les scientifiques ne sauraient se contenter de communiquer leurs découvertes, suggère Julia Metag. Ils devraient parler du processus à travers lequel ils construisent leurs résultats, exprimer leurs opinions, s’engager dans la discussion avec le public.» Et résister si possible à la tentation de se retirer du débat par dépit lorsqu’ils constatent que leurs études sont utilisées de manière abusive… Les médias, de leur côté, seraient avisés de «mieux donner à voir la manière dont la science fonctionne, avec ses limites et ses marges d’erreur». Ils devraient aussi continuer à jouer leur rôle de garde-fou, ajoute Caroline Schlaufer: «Il arrive qu’une autorité politique commande une étude et qu’elle en cache les résultats parce qu’ils ne collent pas à ses attentes. En général, la presse finit par s’emparer de l’étude et par la rendre publique.»

Que conclure? «Il est naïf de penser que des preuves scientifiques ou des résultats de recherche peuvent être le facteur décisif d’un processus démocratique: cela ne se passe jamais ainsi», assène la politologue. Les décisions individuelles et collectives ont besoin de faits, dont la production implique un recours croissant à l’expertise. Mais le pilotage de nos choix inclut toujours des valeurs, des intérêts, des opinions et de l’expérience vécue: un écheveau d’éléments enracinés ailleurs que dans la pureté des preuves empiriques et de la raison.

Journaliste libre, Nic Ulmi habite Genève.