Dossier: Manger intelligent

Du champ à l’assiette avec précaution

Près d’un tiers des nuisances environnementales en Suisse sont provoquées par la production alimentaire. Des pistes pour rendre l’alimentation durablement intelligente.

Surfaces cultivables: réduire et préserver leur fertilité

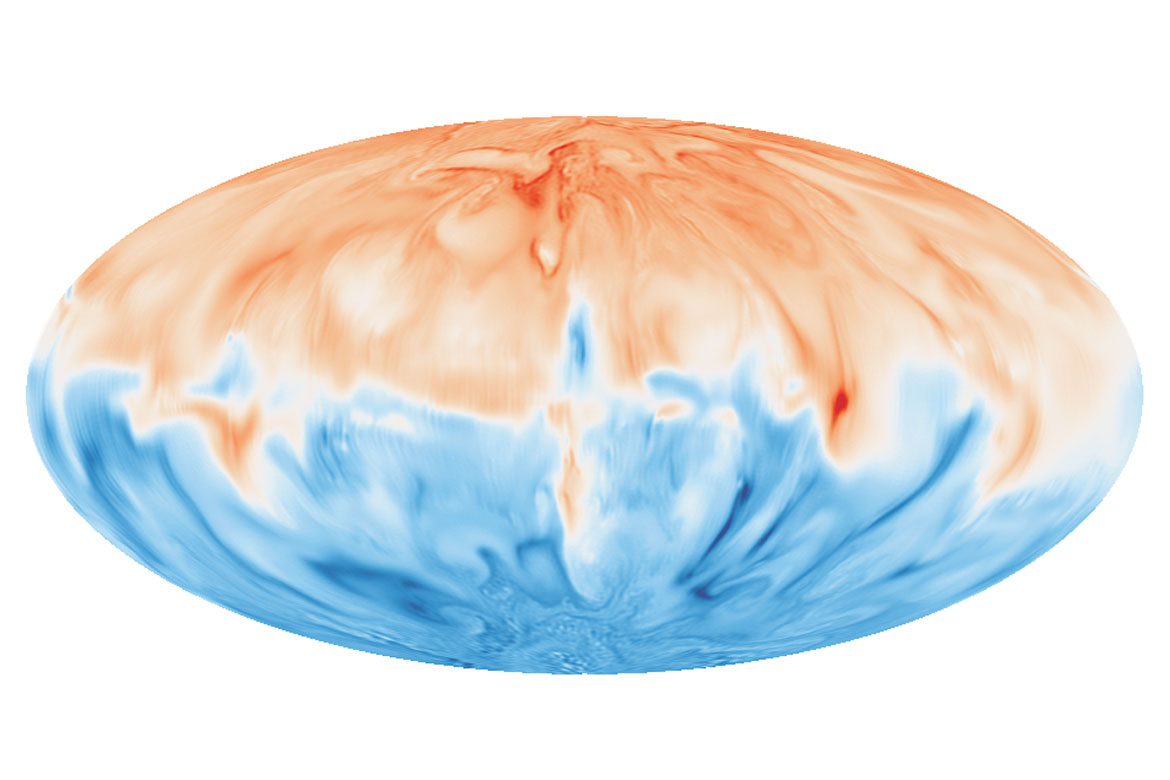

Culture biologique ou conventionnelle? La question implique de répondre au préalable à d’autres interrogations: y a-t-il des animaux à la ferme ou l’agriculteur ne travaille-t-il qu’avec des engrais minéraux? Quel type de rotation des cultures pratique-t-il? Comment combat-il les parasites? Un essai de longue durée du FiBL a permis de comparer les différentes formes d’exploitation typiques en Suisse sur des décennies, confirmant que la culture biologique est meilleure pour l’environnement. Le graphique montre clairement la masse de micro-organismes présents dans le sol, gage de biodiversité et de fertilité. Problème: le bio a besoin de plus de surface cultivée pour produire la même quantité d’aliments.

Un groupe de chercheurs du FiBl a proposé deux nouvelles formes d’exploitation pour l’Allemagne: d’une part, le modèle Öko 4.0, donc bio, un type de culture qui autorise les méthodes d’élevage faisant appel à la biologie moléculaire et aux substances synthétiques en vue d’accroître les rendements. D’autre part, le modèle IP+, où le sol cultivé de façon traditionnelle est mieux protégé par des prescriptions plus sévères sur les engrais et la rotation des cultures. Beaucoup d’autres idées émergent.

Conclusion: il est temps de faire preuve de créativité.

Pesticides: utiliser les moins nocifs et les plus dégradables

Les pesticides menacent l’eau potable. Mais pratiquer l’agriculture sans moyens de combattre les parasites est impossible, même en bio. Les ventes de principes actifs autorisés dans l’agriculture bio, comme le soufre ou l’huile de para ne, ont augmenté ces dernières années. D’une part, en raison du nombre toujours plus élevé d’exploitations bio, d’autre part, parce que l’agriculture conventionnelle y recourt toujours davantage. Parallèlement, les ventes de substances conventionnelles, dont le redouté glyphosate, ont reculé. Les principes actifs à potentiel de risque particulier continuent d’être vendus, même si la courbe descend légèrement. Certains d’entre eux sont même autorisés dans l’agriculture biologique, à l’instar du cuivre, un métal lourd utilisé pour lutter contre les moisissures mais qui s’accumule dans le sol.

Conclusion: ces substances particulièrement dangereuses devraient être remplacées et, partout où cela est possible, d’autres formes de lutte contre les parasites devraient être employées.

Consommation d’énergie: ne pas importer de fourrage

L’agriculture transforme l’énergie du soleil en denrées alimentaires. Mais pour y parvenir, de l’énergie extérieure est aussi nécessaire: il faut construire et chauffer les étables, fabriquer et faire rouler les tracteurs. Du pétrole doit être extrait et de l’électricité produite. En fin de compte, presque tout provient de combustibles fossiles, émetteurs de polluants et de gaz à effet de serre. L’efficacité de l’agriculture suisse en matière d’énergie externe utilisée par unité d’énergie alimentaire produite est en train de baisser: en 2000, il fallait 2 unités par unité produite, contre 2,3 unités en 2017.

Le fourrage importé et la production d’engrais minéraux sont deux grands consommateurs d’énergie. Au cours des deux dernières décennies, la consommation d’engrais a presque diminué de moitié, pendant que les importations de fourrage ont pratiquement quadruplé, car la production herbagère indigène ne suffit pas à assurer notre production de viande.

Conclusion: pour devenir durable, l’agriculture doit réduire ses besoins et passer aux énergies renouvelables.

Régime alimentaire: réduire les produits d’origine animale

Il est difficile de déterminer précisément l’impact sur l’environnement de la consommation de produits d’origine animale en Suisse. Des chercheurs du Programme national de recherche «Alimentation saine et production alimentaire durable» (PNR 69) se sont servis d’un modèle de calcul de l’économie environnementale pour représenter les chaînes de création de valeur de l’économie alimentaire à l’aide de statistiques. Des problèmes tels que la consommation des sols et de l’eau, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre sont convertis en unités de charge écologique, une valeur reconnue.

Plus un facteur de ce modèle dépasse les objectifs fixés par la politique, plus il a de poids. Selon ce modèle, les produits d’origine animale provoquent au moins 40% de l’impact total. Les plats cuisinés contiennent aussi, de manière plus ou moins évidente, des ingrédients d’origine animale. Dans la gastronomie, la proportion de viande est par ailleurs considérable. Dans l’ensemble toutefois, le principal impact environnemental de la production alimentaire est provoqué à l’étranger.

Conclusion: manger des produits indigènes et le moins de viande possible.

Gaspillage: mieux valoriser les produits finis

On pourrait en principe les manger et pourtant près d’un tiers des denrées sont perdues avant même d’être consommées. En Suisse, cela représente près de 190 kilos par personne et par année, soit jusqu’à un quart des nuisances environnementales provoquées par l’alimentation.

Avec près de 40% du gaspillage total, les consommateurs sont ceux qui jettent le plus: ce qui pourrit dans le réfrigérateur ou reste dans l’assiette aggrave l’empreinte écologique individuelle. L’industrie alimentaire ne fait guère mieux, mais, étonnamment, les denrées éliminées par le commerce de détail ont moins d’impact.

Conclusion: la Suisse s’est engagée à réduire les pertes de moitié d’ici à 2030.