REPORTAGE

Ascension vers l’épine dorsale du pergélisol

D’impressionnantes lentilles de glace se cachent dans les glaciers rocheux. Le réseau Permos les observe afin de comprendre l’état du sol gelé des Alpes. Randonnée sur une langue d’éboulis inhospitalière du val Muragl.

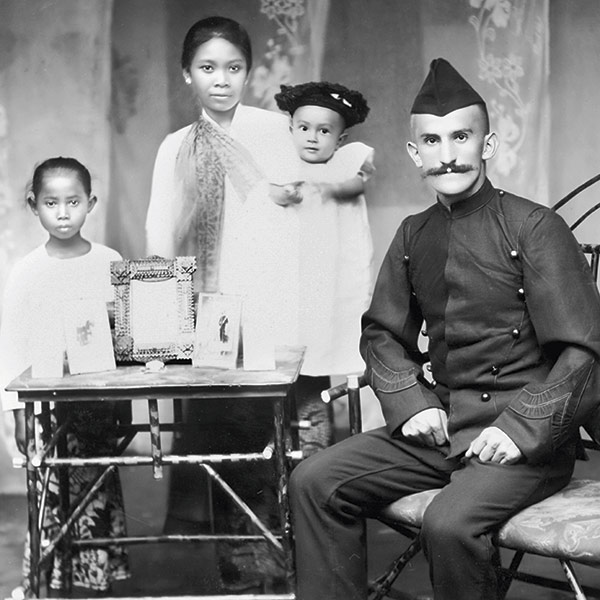

Le glacier rocheux Muragl contient plusieurs mètres de glace. Sur sa langue glaciaire se trouvent plusieurs trous de forage qui permettent d'analyser l'état du pergélisol. | Photo: Mara Truog

Telle une masse visqueuse brun-gris composée de pierres et de rochers, le glacier Muragl s’incurve légèrement vers la gauche en direction de la vallée sous le raide versant rocailleux du Piz Muragl. Parler de «glacier» pour désigner cette forme géomorphologique singulière prête à confusion, dit Jeannette Nötzli, chercheuse en pergélisol au WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) à Davos. «Un glacier rocheux n’est pas un glacier», note-t-elle, faisant face au paysage spectaculaire dont l’arrière-plan dévoile la station supérieure qui surplombe Samedan.

La langue de «l’éboulis rampant riche en glace», comme elle préfère l’appeler, appartient à la trentaine de sites étudiés par Permos. Le réseau suisse d’observation du pergélisol coordonné par la scientifique observe depuis vingt-cinq ans l’état et les changements du sol gelé dans les Alpes suisses.

Le pergélisol se trouve en général là où les prairies fermées ont disparu, souvent dès 2200 mètres d’altitude environ, caché dans des parois rocheuses et des éboulis, explique la spécialiste. La température de la partie non visible du sol doit être égale ou inférieure à zéro degré Celsius tout au long de l’année. Selon les modèles, moins de 3 à 5% du territoire suisse contiennent du pergélisol.

Les glaciers rocheux trahissent clairement sa présence. Souvent, ils renferment des lentilles de glace impressionnantes de plusieurs mètres. On voit aussi des rides et des sillons de grande profondeur à leur surface. Matthias Lichtenegger, doctorant spécialisé dans les mouvements internes des éboulis, estime qu’il en existe plusieurs milliers en Suisse.

Un mètre par en vers l'aval

Le glacier rocheux du val Muragl s’écoule actuellement d’un peu plus d’un mètre par an vers l’aval. La vitesse des langues d’éboulis riches en glace a globalement augmenté ces dernières années, souligne Jeannette Nötzli. Le phénomène s’est accéléré de près de 40% à l’échelle nationale entre 2023 et 2024, deuxième année hydrologique la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques systématiques en Suisse, en 1864.

La plupart des sites Permos collectent tout de même des données depuis plus de deux décennies, comme c’est aussi le cas du glacier Muragl, dont le premier forage remonte à 1999. En août 2024, il a fallu trois semaines pour réaliser les cinq derniers forages, de 15 à 25 mètres de profondeur, dans le mélange de roche et de glace. Ceux-ci s’inscrivent dans un projet de recherche visant à analyser la dynamique des glaciers rocheux dans les Alpes suisses. Matthias Lichtenegger y participe.

A côté du glacier rocheux, à près de 2500 mètres d’altitude, et de sa descente spectaculaire le long du versant, les stations d’observation installées sur son dos accidenté paraissent insignifiantes. Après avoir gravi ce cône de pierres rougeâtres haut d’une vingtaine de mètres, on se sent comme perdu au beau milieu de cette immensité inhospitalière.

L’océan aux contours anguleux dissimule les tiges et capots des puits de forage. «C’est la pierre qui cache le glacier», commente Jeannette Nötzli en riant. Nous nous approchons prudemment – pour éviter une douloureuse chute sur les blocs durs – et finissons par apercevoir les indices du travail scientifique mené sur place.

L’électricité mesure la part en eau

Permos s’appuie sur trois variables pour observer l’état du pergélisol. Tout d’abord, la température du sol. Les capteurs placés dans les trous de forage enregistrent la chaleur à différentes profondeurs et à intervalles croissants. Lorsqu’elle augmente et approche du zéro degré, provoquant un lent dégel, la température du sol gelé reste quasi constante pendant un certain temps.

La seconde variable mesurée est la résistivité électrique. Elle permet de comprendre l’évolution des proportions de glace et d’eau dans le mélange d’éboulis, de gravier et de sédiments. «Nous envoyons du courant dans le sol. L’eau le conduit beaucoup mieux que la glace», note la chercheuse.

Les scientifiques ne pensaient pas trouver autant d’eau dans les éboulis du glacier rocheux Muragl, par exemple. C’est ce qu’ont révélé les forages effectués en août 2024: «Des fontaines d’eau hautes de plusieurs mètres jaillissaient des forages lors du rinçage.» L’eau de plus en plus liquide dans le sol gelé influe sur sa stabilité, car elle y dégage plus de chaleur et de pression. «Le pergélisol scelle le sol et est imperméable à l’eau», illustre la spécialiste.

La troisième variable de mesure est la vitesse de déplacement des glaciers rocheux. «A la fin, nous obtenons une image complète des changements du pergélisol ainsi qu’une base de données pour la recherche et la pratique afin d’alimenter les modèles», note-t-elle.

Le perligésol reste toujours qu'un des facteurs

Les calculs modélisés permettent de mieux estimer les conditions futures, notamment dans les zones d’éboulements. Mais la chercheuse met en garde: «Le dégel du pergélisol n’est qu’un facteur parmi tant d’autres dans des éboulements comme celui de Blatten.»

Une topographie escarpée ainsi que la fissuration et les zones de faiblesse de la roche jouent également toujours un rôle décisif. Mais une chose est sûre: les diverses mesures effectuées dans les Alpes suisses indiquent des changements dans le pergélisol au cours des dernières décennies, qui résultent du réchauffement climatique.

Jeannette Nötzli et Matthias Lichtenegger s’apprêtent à soulever le capot d’accès à un puits de forage d’août 2024. Ils essaient plusieurs fois, en vain, et cherchent des outils dans leurs affaires. La scientifique fait alors rire tout le monde avec son idée novatrice: «Ces sacs à dos devraient être transparents!» Tout le monde rit. Une astuce simple vient finalement à bout du lourd disque de fer coincé. Il suffisait de jeter une pierre dessus. Après tout, ce n’est pas ce qui manque ici.

A l’intérieur de la structure en béton, un fin tube vert guide trois câbles équipés de capteurs de température dans les profondeurs du glacier rocheux. Un petit panneau solaire alimente l’ensemble. «Les capteurs enregistrent le moindre nuage qui passe près de la surface. Plus on descend, plus les variations de température sont atténuées», précise Jeannette Nötzli.

Signal climatique à 20 mètres de profondeur

Le jour et la nuit sont encore détectables dans le mètre supérieur, mais à une dizaine de mètres de profondeur, on ne distingue plus que l’hiver et l’été. «Cela représente déjà six mois de décalage. Nous observons actuellement la température de l’hiver dernier.» A une profondeur de 20 mètres et plus, le retard s’élève à plusieurs années. «Ce n’est plus un seul été chaud qu’on remarque, mais dix.»

A la profondeur d’amplitude nulle, on ne relève plus aucune variation annuelle. «Les changements mesurés ici résultent d’une évolution au long cours à la surface. C’est un signal climatique.»

Dans le nouveau puits de forage Permos, creusé en même temps que ceux du projet de recherche actuel, l’équipe effectue plusieurs mesures aux profondeurs les plus importantes – pour le cas où une avalanche, une tempête ou des glissements d’éboulis viendraient à endommager des câbles ou des capteurs. Des chaînes de température analogiques et numériques sont également intégrées. «Elles nous permettent de comparer la durabilité des capteurs», souligne la scientifique.

«C’est comme un projet de recherche dans le cadre de la surveillance», ajoute Matthias Lichtenegger. Le système de 2024 crée une synergie entre le réseau d’observation mis en place il y a plusieurs décennies et le projet de recherche actuel lancé quatre ans auparavant. «C’est un bel exemple d’union des forces, estime Jeannette Nötzli. Le réseau d’observation Permos rassemble toute la petite communauté suisse de recherche sur le pergélisol.»

Matthias Lichtenegger souhaite découvrir les raisons précises des déplacements de glaciers rocheux: «C’est génial d’avoir déjà à disposition autant de données pour ce site et de pouvoir réaliser encore plus de mesures maintenant.» Le doctorant originaire de Graz (AU) analyse également la pression interstitielle: «Elle n’est pas identique partout. Le matériau s’avère assez grossier en surface, mais plus en profondeur, on trouve du gravier et de fins sédiments.»

Le scientifique dispose encore sur place d’une caméra et d’instruments de données météorologiques pour ses relevés. Ces derniers documentent la température de l’air et l’intensité du rayonnement solaire. D’autres nouvelles installations mesurent la résistivité électrique entre deux forages ainsi que les déformations à l’intérieur du glacier rocheux.

Plus que quelques contrôles analogues

Les deux scientifiques replacent maintenant le capot sur la structure en béton pour refermer le puits de forage. Matthias Lichtenegger affronte des rides anguleuses pour monter vers la station météorologique et y transférer les données sur sa tablette. L’envoi des informations se fait désormais en ligne, à quelques exceptions près.

Le transfert reste malheureusement bloqué ce jour-là et la dégradation des conditions météo nous oblige à retourner à la station supérieure du train à crémaillère. Sur fond de langue d’éboulis gris-brun, le quotidien de la vallée revient peu à peu au coeur des discussions.