Dossier: Voir pour savoir

Éditorial: Le visuel élève l’esprit

Les techniques mises au point par les scientifiques nous donnent accès à de nouveaux domaines et nous construisons ainsi le monde que nous imaginons, explique Florian Fisch, inspiré librement de Jacques Dubochet, lauréat du prix Nobel pour sa cryomicroscopie électronique.

George Shiras fut le premier à chasser les animaux la nuit avec des flashs et pièges photo, comme sur cette image capturée en 1893 depuis un canoë. | Photo: George Shiras

«Quel effet cela fait-il d’être une chauve-souris?» se demandait Thomas Nagel, professeur de philosophie à l’Université de New York, dans un article de 1974. Il voulait montrer qu’il nous est impossible de percevoir le monde à la façon d’un mammifère volant. Cette expérience de pensée nous invite, malgré tout, à essayer; à entendre au lieu de voir. Je n’arrive pas vraiment à me le représenter. Je ne peux même pas imaginer comment une personne aveugle perçoit le monde – et avoir mangé dans l’obscurité au restaurant Blinde Kuh n’y a rien changé. Apparemment, le cortex visuel peut fournir une orientation spatiale sans information visuelle, ai-je appris dans notre Dossier, qui précise que la vue transmet les données de la manière la plus fiable, à défaut d’être la plus rapide.

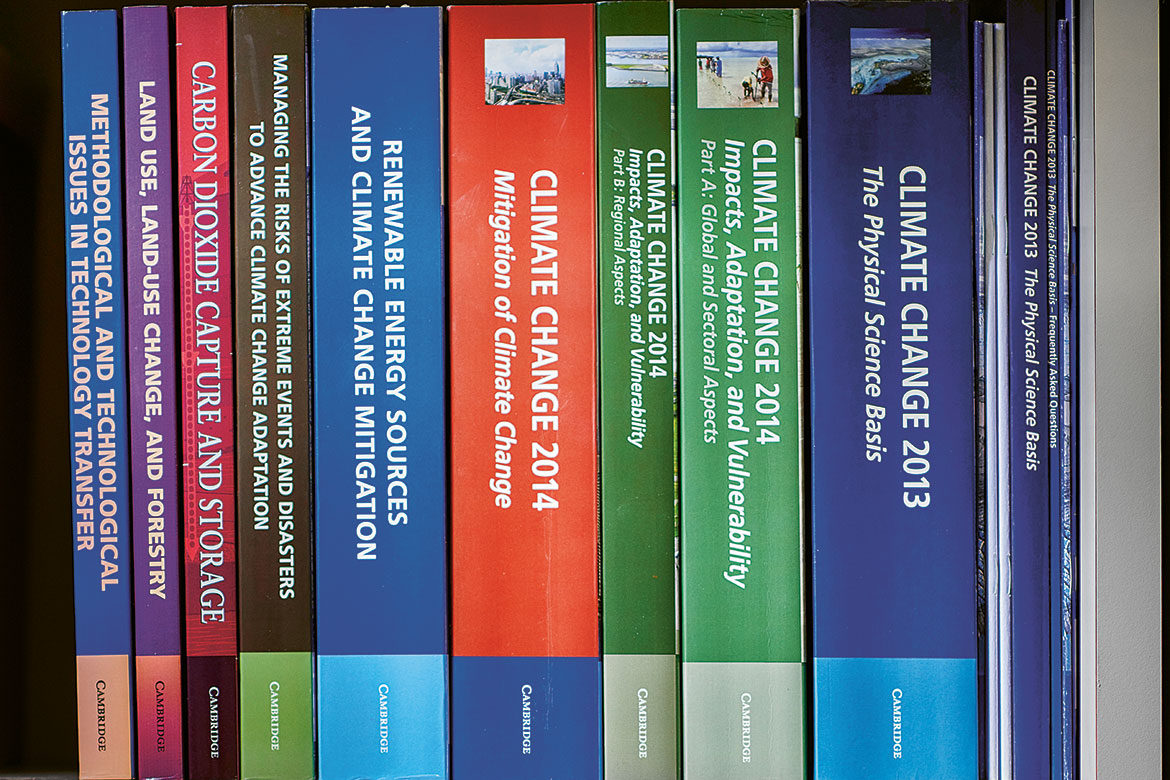

Il n’est donc pas surprenant que la science moderne mise sur la visualisation. «Figure 1», «Table 2» et «Schéma 3» sont désormais des éléments centraux de la plupart des publications. Des graphiques servent à comparer divers aspects, même lorsqu’il s’agit d’autres perceptions sensorielles telles que les sons ou la douleur. D’innombrables technologies fournissent aux scientifiques les images nécessaires à leurs travaux, quel que soit leur champ d’intérêt. Pour obtenir de tels clichés. mêmes les chercheuses et chercheurs ont souvent besoin de l’aide d'autres expertes.

Mais les visualisations peuvent aussi donner un faux sentiment de sécurité. Tout comme le cerveau compose une image du monde à partir de perceptions sensorielles incomplètes, la science construit ses théories sur la base d’informations partielles. Des biais se glissent inévitablement dans l’interprétation des données. Et il y a toujours un risque qu’un résultat scientifique, une fois présenté au public, ne soit interprété autrement que prévu. Les trois images emblématiques racontent de tels malentendus.

Cela ne devrait nullement empêcher les gens de plonger leur regard au plus profond du monde, que ce soit dans la recherche ou ailleurs. Tout en gardant à l’esprit ce que disait le Prix Nobel suisse Jacques Dubochet au sujet de la microscopie électronique: «Elle élargit le monde que nous construisons dans notre esprit.»