PORTRAIT

Une optimiste à la retraite active

Elle recherche ce dont les cellules se souviennent. Et encourage les mères à embrasser une carrière scientifique. De plus, la biologiste Susan Gasser a encore de nombreux projets.

«Dans la recherche, on fait beaucoup d’erreurs avant d’avoir un résultat.» Susan Gasser cherche toujours ce qui n’a pas encore été découvert. | Photo: Lucia Hunziker

Loin de se laisser atteindre par le confinement, Susan Gasser a profité de celui-ci et de l’annulation de ses nombreux déplacements pour prendre le temps de lire et écrire. Sa manière d’aborder les restrictions dues à l’émergence du coronavirus témoigne de sa passion pour ses travaux de recherche.

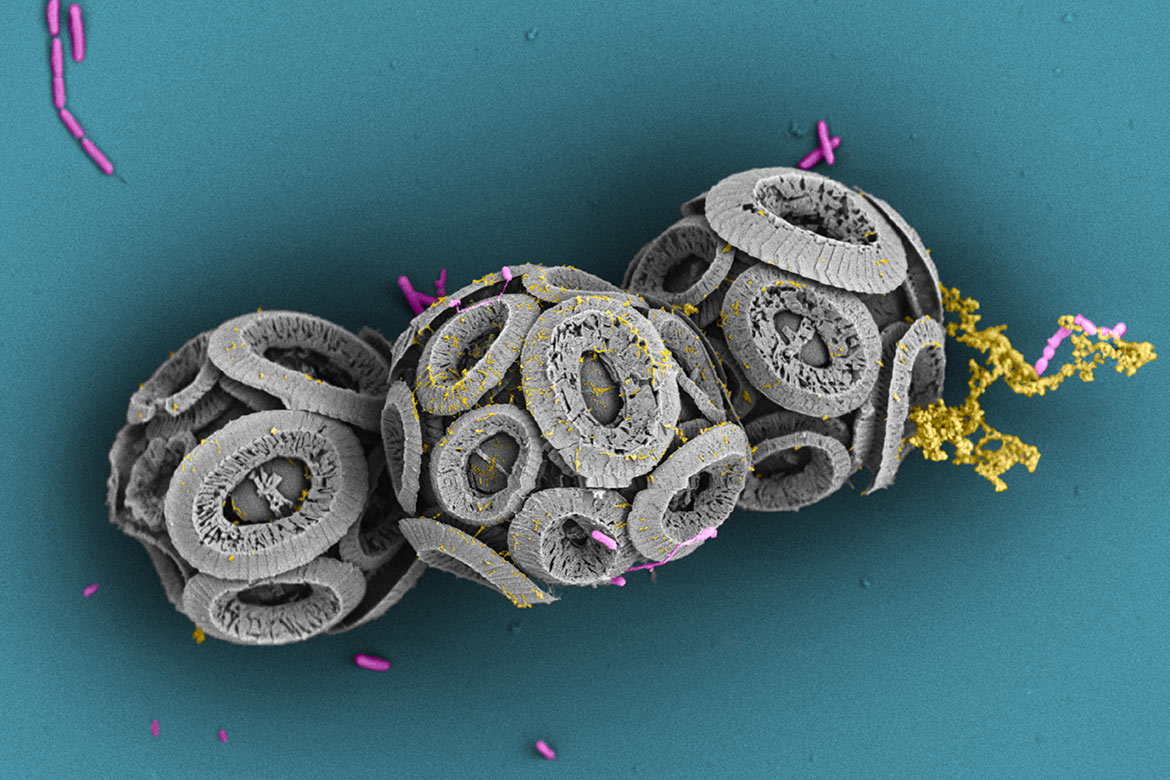

Un enthousiasme qui ne passe pas inaperçu quand elle évoque le contenu de ses travaux. Celle qui est l’une des plus éminentes épigénéticiennes au plan international étudie ce qu’elle appelle «la mémoire des cellules»: des facteurs environnementaux tels que le stress ou l’alimentation sont enregistrés dans les chromosomes, où ils activent ou désactivent certains gènes. Ce phénomène influence par exemple le vieillissement ou l’apparition de maladies. Discipline plutôt récente, l’épigénétique renseigne sur la manière dont les caractéristiques génétiques dues aux influences en vironnementales sont transmises d’une génération à l’autre. Ce savoir pourrait entre autres contribuer à mieux comprendre et à traiter l’apparition du cancer ou des maladies dues à l’âge.

La curiosité comme moteur

Les recherches de Susan Gasser sur l’organisation et la transmission des informations génétiques ont beaucoup apporté à la génétique cellulaire et lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le prix Latsis national, le prix Otto Naegeli pour la recherche médicale et le prix international de l’Inserm, décerné chaque année à des chercheurs de premier ordre du monde entier. Et, bien qu’elle adore son travail, la scientifique souligne à quel point la route menant à de nouvelles découvertes peut être ardue. «En tant que chercheuse, on a besoin d’une bonne dose d’optimisme et de patience», dit-elle. Souvent, les expériences en laboratoire ne fonctionnent pas ou ne livrent pas les résultats espérés. «On fait beaucoup d’erreurs avant de déboucher sur un résultat», ajoutet- elle. Heureusement, la curiosité est là: «Il faut vouloir rechercher ce qui n’a pas encore été découvert.»

Cette Américaine d’origine a tout d’abord tenté d’assouvir son envie de comprendre le monde à travers des études de philosophie grecque à l’Université de Chicago. C’est plus tard qu’elle va découvrir son intérêt pour les sciences naturelles et s’inscrire en mathématiques, physique et biologie. Ce choix a fondé sa carrière scientifique.

En 1979, elle suit son fiancé suisse à Bâle et décroche son doctorat auprès du biochimiste Gottfried Schatz. Elle n’imaginait pas y rester si longtemps. «Nous pensions retourner aux Etats-Unis une fois notre doctorat en poche», se souvient-elle. Mais des opportunités de carrière s’ouvrent alors en Suisse, d’abord côté romand, où elle travaillera pour l’Institut suisse de recherche sur le cancer (ISREC) à Lausanne et pour l’Université de Genève. De retour à Bâle, elle dirigera pendant quinze ans l’institut Friedrich Miescher pour la recherche biomédicale (FMI) soutenu par le groupe Novartis, tout en étant professeure de biologie moléculaire à l’Université de Bâle.

Lutte pour l’égalité dans la science

Susan Gasser s’engage également pour la promotion des femmes dans le domaine scientifique. En Suisse, en effet, les professions académiques restent un bastion masculin: plus le degré universitaire est élevé, plus la part des femmes diminue. La difficulté de concilier vie professionnelle et familiale en est l’une des raisons. Une expérience que Susan Gasser a vécue durant sa carrière après la naissance de son fils: «En Suisse, les parents d’un enfant en bas âge n’ont pas la tâche facile s’ils veulent travailler tous les deux.» L’offre d’accueil des enfants est en effet limitée et coûteuse.

En outre, dans la filière académique, c’est souvent à l’âge où l’on envisage de faire des enfants que se décident les trajectoires professionnelles. «Le système universitaire oublie ceux qui ne font pas carrière rapidement.» Dans les années 1980, elle a ainsi elle-même eu le plus grand mal à concilier son activité scientifique et son rôle de mère. «La situation s’est améliorée depuis, mais pas encore suffisamment, rappelle-t-elle. Il s’agit d’un problème structurel que nous pouvons régler.»

En tant que présidente de la commission du Fonds national suisse pour l’égalité de traitement entre femmes et hommes, elle a notamment lancé un instrument de promotion qui s’adresse à des scientifiques de haut vol et qui offre à de jeunes femmes la possibilité de concilier carrière et famille grâce à un soutien financier et à des coachings. Susan Gasser a constamment axé ses efforts de promotion de la relève sur les femmes. «J’ai toujours engagé beaucoup de femmes et je les ai encouragées à faire coexister leur carrière scientifique et leur vie de famille.»

Une retraite inimaginable

La promotion du rôle des femmes dans les sciences reste une préoccupation importante aussi à l’avenir pour Susan Gasser. Elle souhaite notamment lier cette thématique à son intérêt pour le Japon et organise des congrès sur l’épigénétique sur l’île, lors desquels seules des femmes présentent les résultats de leurs travaux scientifiques.

A 65 ans, elle a donc encore de nombreux projets professionnels. Actuellement, elle dirige toujours à l’institut Friedrich Miescher un groupe de chercheurs qui analyse l’organisation du noyau des cellules à l’aide de nématodes. En tant que membre du Conseil des EPF élue par le Conseil fédéral, elle souhaite aussi faire bouger les choses dans le domaine des hautes écoles techniques. «La science devrait contribuer à résoudre les grands problèmes actuels de la société.» Pour elle, la crise climatique, la perte de biodiversité ou la mort des forêts font partie de ces problèmes. «Les instituts des EPF sont excellents, mais ils pourraient fournir une contribution encore plus importante et plus pratique dans ces domaines. Je m’engage pour cela», souligne-t-elle.

On n’est donc pas surpris de l’entendre dire: «Je ne peux pas m’imaginer à la retraite.» Prendre sa retraite n’est pas non plus une option, puisque Susan Gasser a rarement considéré son activité scientifique comme du travail: «La science est ma passion et quand on s’occupe de sa passion, ce n’est pas du travail.»