Comment dompter le dégoût

La répugnance est une réaction fondamentalement bénéfique, car elle sert à nous protéger d’infections. Des scientifiques étudient quels aliments nous rebutent le plus et comment nous pourrions surmonter ces réactions, notamment afin de préserver l’environnement.

Legende

Un vieux concombre mou, une salade de maïs avec des chenilles, un cuisinier avec une coupure ouverte: des exemples évidemment peu appétissants qu’utilise Christina Hartmann de l’ETH Zurich pour mesurer le sentiment de dégoût chez les consommateurs. Et même s’ils sont décrits de manière neutre dans un questionnaire, l’imagination des participants fait le reste, appelant des images de salive, de sang d’inconnus ou de vermine. On sent presque les odeurs fétides, on ressent les textures visqueuses.

Faire la grimace ou être pris de nausée constituent des réactions normales, explique la chercheuse en sciences de la nutrition: «La capacité à éprouver du dégoût est innée», c’est l’une des émotions de base de l’être humain, un sentiment fort et universel qui sert à protéger des infections. «Nous sommes en général dégoûtés par des choses dont nous pensons qu’elles peuvent nous rendre malades, comme de la nourriture avariée ou contaminée.» Cependant, le dégoût n’est pas figé, mais forgé par des facteurs socioculturels. Nos réponses à certains déclencheurs nous sont inculquées dans l’enfance et la jeunesse, mais elles sont susceptibles de changer. «Des contacts réguliers avec des aliments que l’on trouve repoussants peuvent atténuer nos réactions.»

Mesurer la répugnance

Une série d’études réalisées par l’équipe de Christina Hartmann examine actuellement comment le dégoût influence le comportement alimentaire. Après tout, ce que nous dédaignons ou apprécions dans nos assiettes a d’importantes conséquences, notamment sur l’environnement. Christina Hartmann a développé deux instruments de mesure du dégoût, l’un avec une photo, l’autre sans. Plus de 1000 personnes en Suisse ont rempli les questionnaires. Cent personnes ont en outre été observées dans le cadre d’une expérience: on leur a par exemple servi du chocolat saupoudré de vers de farine séchés. Ces animaux sont autorisés à la vente comme aliment en Suisse depuis 2017, avec les grillons et les sauterelles.

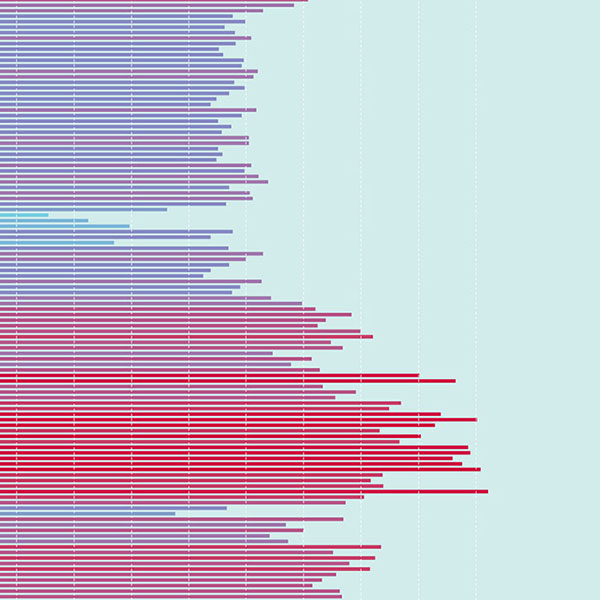

Quelle image vous coupe-t-elle l’appétit? C’est celle de l’insecte dans le maïs qui a été jugée la plus dégoûtante par les participants d’une étude de l’ETH Zurich, suivie par les tomates pourries. En dernier, la préparation de viande, malgré les mains nues et les bagues à un doigt, deux facteurs potentiels de contamination. | Photos: Tomates et maïs – Jeanine Ammann; viande – Pixabay.com/yaron86

Les conclusions confirment que les femmes sont plus susceptibles au dégoût que les hommes. Christina Hartmann avance une explication: cette réaction génère davantage de prudence face à de possibles foyers d’infection, un avantage au vu du fait de pouvoir être enceinte. La sensibilité diminue avec le temps autant chez les femmes et les hommes, avant de se renforcer à un âge avancé. Parce que les personnes âgées sont plus vulnérables aux maladies? Cela n’est pas encore clair, répond Christina Hartmann. Les scientifiques ont en revanche établi un lien net entre un sentiment de dégoût accru et le rejet de nouveaux aliments, ainsi qu’un comportement alimentaire très sélectif en général. Les personnes facilement dégoûtées sont aussi rebutées par les textures gélatineuses et molles: «Et cela même quand les aliments ne sont pas dangereux, comme des fruits ou des légumes un peu vieux.»

L’hygiène peu importante

Etonnamment, le manque d’hygiène semble ne provoquer que peu de répugnance. Notamment, une image de mains avec des bagues pétrissant de la viande hachée s’est retrouvée tout en bas de l’échelle. Selon la chercheuse, le risque pour la santé serait probablement sous-estimé dans ce cas. Les études de Christina Hartmann montrent que le dégoût peut être vital, mais aussi constituer un obstacle envers des comportements plus respectueux de l’environnement tels que manger des insectes comme alternative à la viande ou des fruits et légumes un peu trop mûrs. Pour contrer le gaspillage alimentaire, il serait intéressant de réduire les déclencheurs du dégoût, en particulier en traitant des aliments afin que taches brunes ou peau flétrie ne se voient pas.

La démarche doit commencer par la description du produit, poursuit la chercheuse. «Insectes et vers ne sont pas des mots qui sonnent très bien. Pour la viande, on parle souvent du morceau – filet, escalope – et non pas de l’espèce animale.» De plus, une nouvelle nourriture est mieux acceptée si elle véhicule une image positive, voire à la mode, et si elle consommée en compagnie d’autres gens. Les bars à sushis constituent un cas emblématique. Le poisson cru, que l’on tend à considérer comme répugnant sous nos latitudes, est devenu un mets à la mode.

Christina Hartmann va prochainement étudier le phénomène dans d’autres pays, de la France à l’Australie en passant par la Suède, la Chine et l’Afrique du Sud. Après tout, les asticots frits sont considérés dans de nombreuses régions comme de vraies friandises.

Susanne Wenger est journaliste libre à Berne.