MONDE ACADÉMIQUE

Prise de température de la science

La liberté académique diminue depuis quinze ans. La confiance dans la science reste en revanche généralement élevée. Un aperçu.

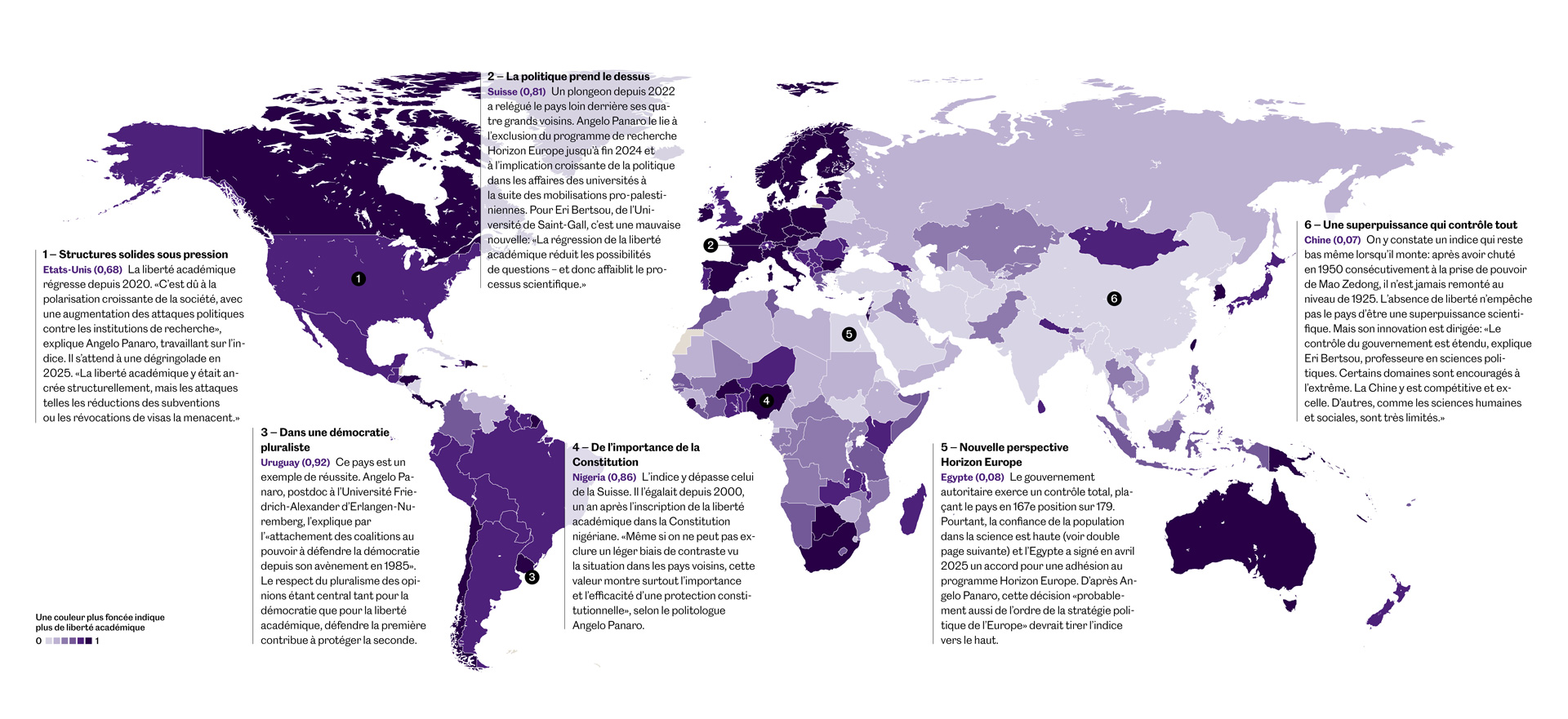

Liberté académique globale 2024

L’indice de liberté académique regroupe cinq critères: la liberté de recherche et d’enseignement, la liberté d’échange et de diffusion universitaires, l’autonomie institutionnelle des universités, l’intégrité des campus et la liberté d’expression académique et culturelle. Il se base sur les analyses de plus de 2300 expertes et experts internationaux.

- Six pays, six raisons pour un indice de liberté académique élevé ou faible. | Source: Outils cartographiques, outils graphiques et base de données (v15) du projet de recherche international The Varieties of Democracy (V-Dem)

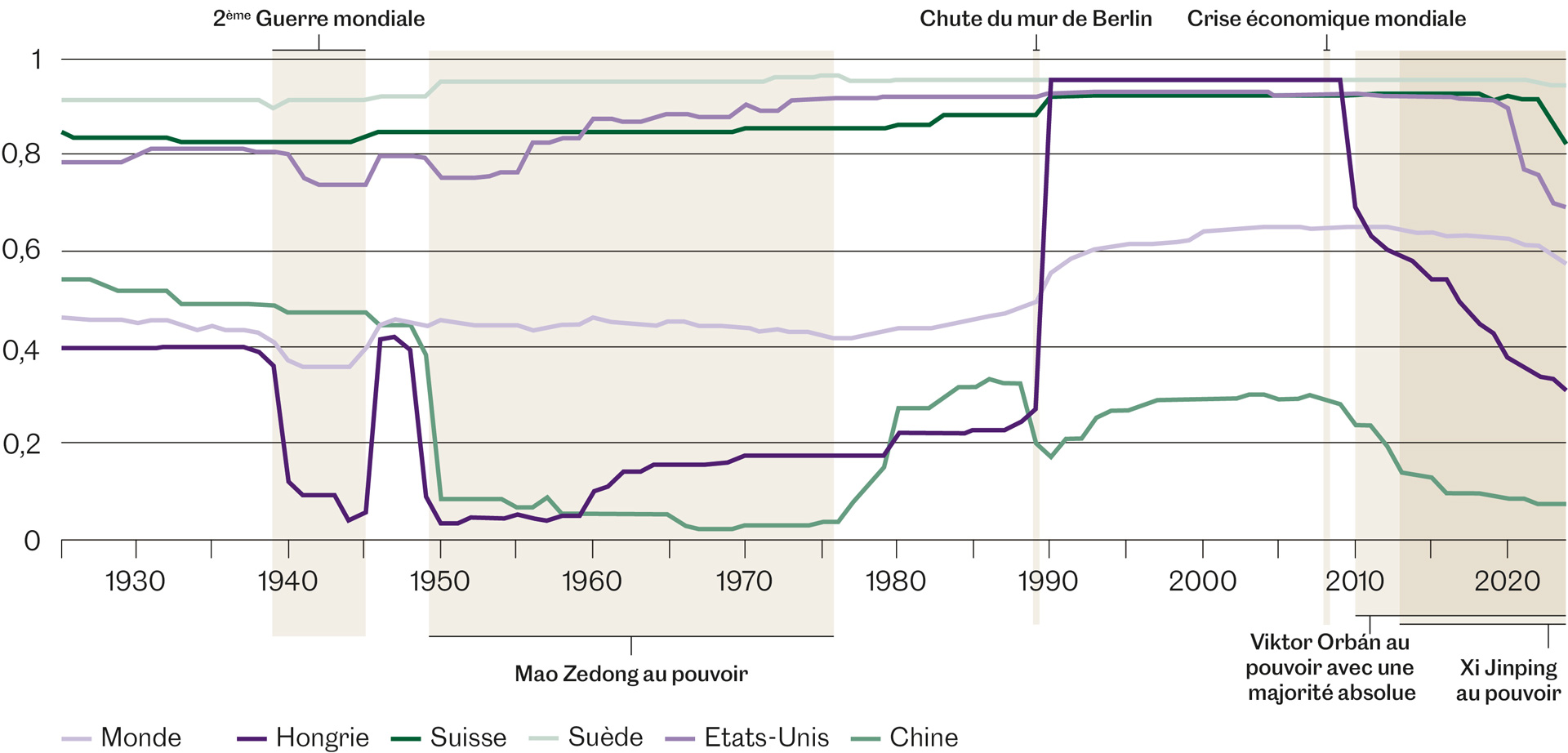

Hauts et bas de la Hongrie au siècle dernier

Les bouleversements géopolitiques mondiaux de l’époque se reflètent directement sur la liberté académique. La Hongrie représente bien cette corrélation: son niveau de liberté académique illustre la Seconde Guerre mondiale, le régime autoritaire du bloc de l’Est, la chute du mur de Berlin, puis le glissement vers un nouveau régime autoritaire depuis le début du second mandat de Viktor Orbán – à la majorité absolue. A l’échelle mondiale, l’indice n’a cessé de décliner depuis la crise économique de 2008. L’indice est calculé annuellement depuis 2022, avec effet rétroactif jusqu’en 1900.

- La géopolitique provoque des fluctuations dans la liberté académique. | Source: Outils graphiques et base de données (v15) du projet de recherche international «The Varieties of Democracy» (V-Dem)

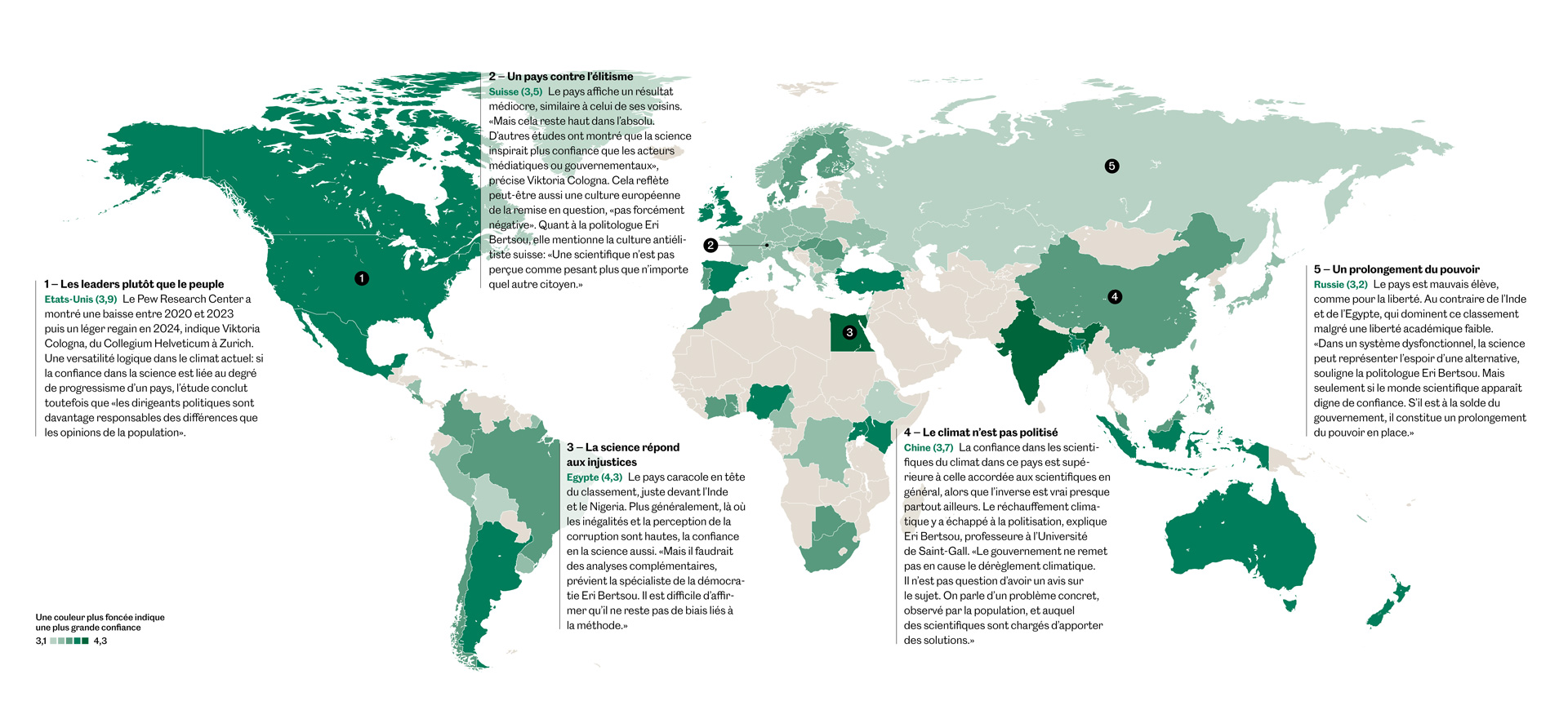

La confiance mondiale dans les scientifiques 2022–2023

Viktoria Cologna et Niels Mede, spécialistes de la confiance en la science et de sa perception, ont lancé le projet «Trust in scientists and science-related populism» dans les universités de Harvard et de Zurich. En 2022-2023, 241 expertes et experts basés dans 68 pays y ont évalué la situation au moyen d’un questionnaire. La confiance a été calculée en combinant les perceptions suivantes: compétence, intégrité, bienveillance et ouverture d’esprit des scientifiques.

- Six études de cas issues des cinq continents montrent comment se développe la confiance dans la science. | Source: Projet « Trust in scientists and science-related populism », V. Cologna et al.: Trust in scientists and their role in society across 68 countries. Nature human behaviour (2025)

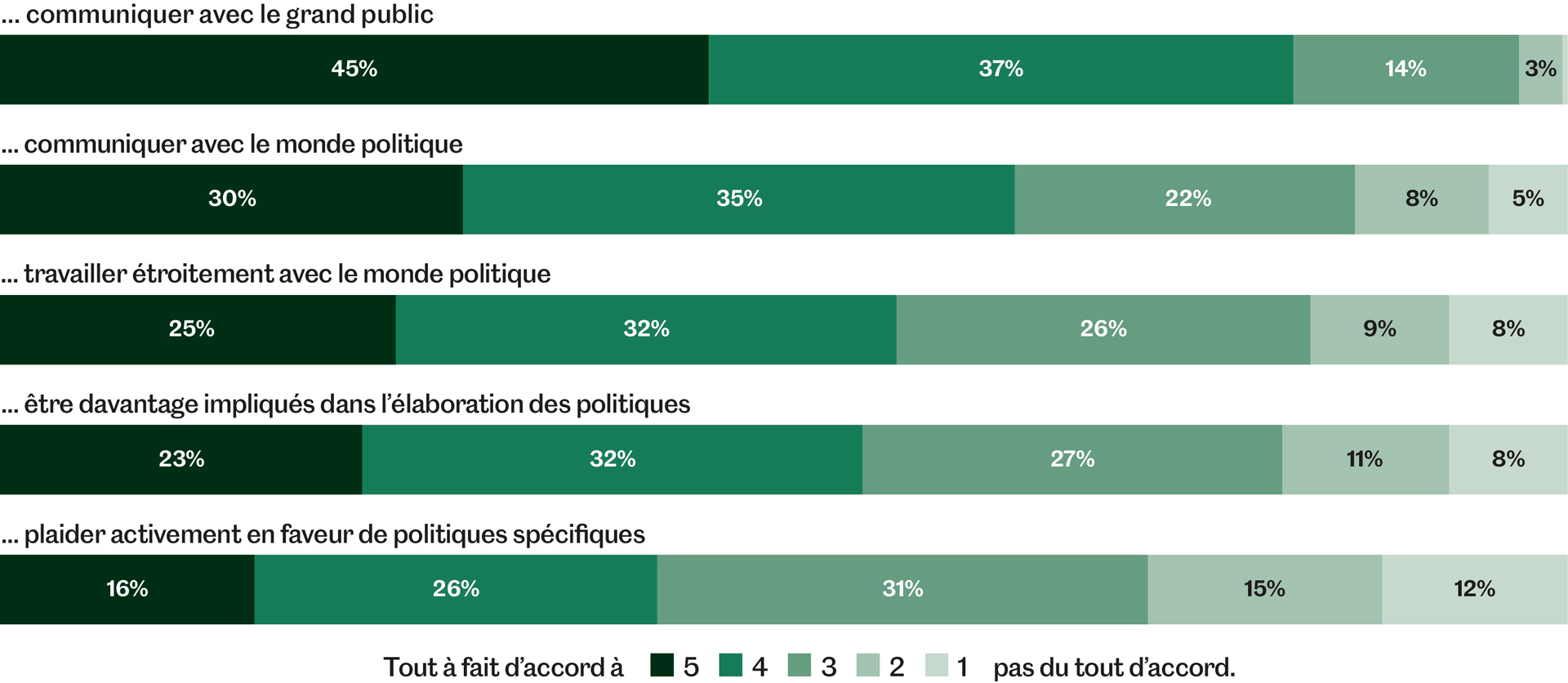

Informer, ne pas s'engager politiquement!

En Suisse, 83% des personnes sondées pensent que les scientifiques devraient communiquer avec le public. Mais plus cela devient politique, plus ce taux diminue: 65% des gens soutiennent une communication avec les politiciens, et seuls 42% sont d’accord avec l’idée que «les scientifiques devraient plaider activement en faveur de politiques spécifiques». Une moindre acceptation que Viktoria Cologna, experte de la confiance en la science, nuance: «La part d’indécis atteint presque un tiers. Donc on voit que, globalement, les gens soutiennent l’implication des scientifiques en politique.»

Sondage en Suisse: Les scientifiques devraient...

- Plus le rôle est proactif, moins il est approuvé par les Suisses. | Source: Projet «Trust in scientists and science-related populism»

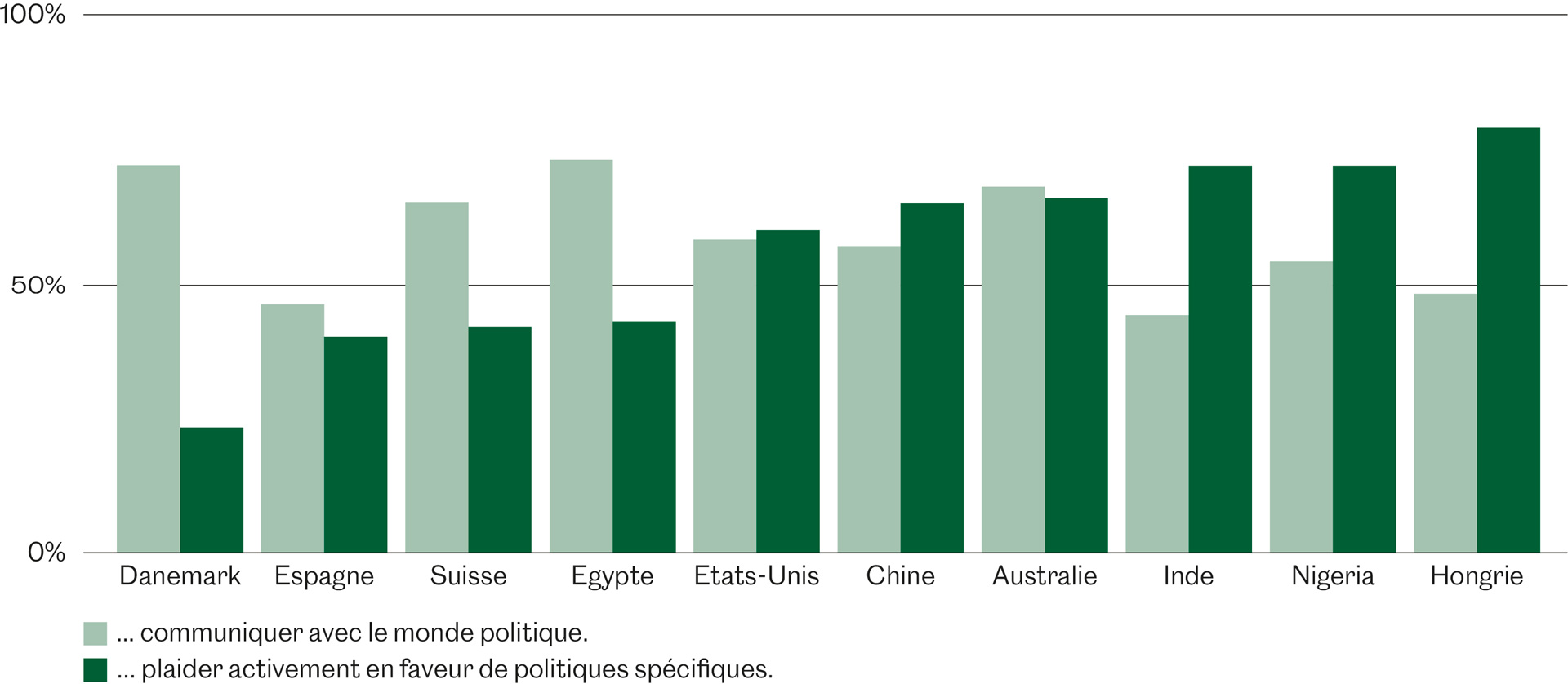

L'outre-mer apprécie les scientifiques politiquement actifs

La majorité des pays d’Europe sont, comme la Suisse, pour la communication, mais peu favorables à un engagement politique actif des scientifiques. Le Danemark y est même plu-tôt hostile, avec seulement 23% de personnes pour. Si l’Egypte se range aussi du côté européen, une exception notable est la Hongrie, où 79% de gens se prononcent pour ce «plaidoyer actif». Un enthousiasme partagé par le reste du monde, de l’Amérique à l’Océanie, en passant par l’Afrique et l’Asie. «Ces résultats sont intéressants et appellent d’autres analyses», estime Eri Bertsou.

Sondage global: Les scientifiques devraient...

- La plupart des Européens sont sceptiques à l’égard de l’activisme. | Source: Projet «Trust in scientists and science-related populism»

Infographies: Bodara