L'ÉCONOMIE EN ÉTHIQUE

Le coût d’une vie humaine

Un individu coûte 7,4 millions, 30 soldats 1,2 char d’assaut. Des infrastructures de transport aux armées, en passant par la santé, les vies humaines sont chiffrées. Aperçu des calculs.

Dans quelle mesure tous ces signaux protègent-ils les cyclistes? Et combien cela coûte-t-il ? Ces questions sont prises en compte dans les analyses coûts-bénéfices des projets d’infrastructure dans le domaine du trafic. | Photo: Karin Hofer / NZZ

Combien vaut une vie humaine? La réponse dépend de la personne qu’on interroge. Un parent dira probablement que la vie de son enfant est inestimable. Aux yeux de la société dans son ensemble, par contre, c’est différent. En Suisse, la valeur que la collectivité attribue à un individu atteignait 7,4 millions de francs en 2023. C’est l’Administration fédérale qui le dit, plus précisément l’Office fédéral du développement territorial (ARE), sur la base d’un savant calcul (lire l’encadré ci-dessous). «Il s’agit d’une notion statistique, qui représente ce qu’une société est prête à payer pour éviter un décès», explique Joséphine Leuba, cheffe de projet à l’ARE.

Combien nous sommes prêts à payer pour réduire le nombre de décès

Pour établir la valeur de la vie statistique en Suisse, l’ARE adapte en fonction de l’évolution du produit intérieur brut et du niveau des prix helvétiques les chiffres de l’OCDE. Cette dernière a réuni dans une méta-analyse un grand nombre d’études internationales. «Les personnes interrogées y sont confrontées à des décisions concrètes qui, d’une part, entraînent une légère modification du risque de décès et, d’autre part, ont un coût financier», explique Joséphine Leuba. L’économiste donne l’exemple de la rénovation d’un rond-point qui permettrait de réduire de 0,01% le risque annuel d’accidents mortels. Sachant que les travaux entraînent des frais de 700 francs par personne, doivent-ils être effectués? Le montant et le niveau de risque proposés varient selon les répondants, ce qui permet d’identifier quelle est la disposition collective à payer. Si l’on extrapole les coûts acceptés pour réduire la probabilité de décès à 100%, cela correspond à la valeur d’une vie statistique.

Cet indicateur est utilisé depuis au moins 2004 par l’office dans le cadre de la statistique sur les coûts et bénéfices externes des transports. Mais pas seulement. Toujours dans le domaine des transports, il entre dans les analyses coûts-bénéfices des projets d’infrastructure. Exemple: faut-il sécuriser un rond-point? «Un projet qui fait baisser le risque de décès aura une chance d’être adopté, même s’il coûte plus cher que son alternative», indique l’économiste. Elle précise que lorsque le risque de mortalité augmente avec l’âge et que sa distribution est connue, comme pour la pollution de l’air, une autre mesure est utilisée: la valeur d’une année de vie perdue.

Les mesures de protection contre les dangers naturels prennent également en compte la «valeur de la vie statistique» de l’ARE. «Le risque pour les personnes est calculé en tant que nombre de décès attendus, multiplié par la valeur de la vie statistique pour l’exprimer en francs», détaille Linda Zaugg-Ettlin, collaboratrice technique au WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF. Cette conversion en valeur financière permet de considérer dans la même équation les risques humains et matériels, et d’y intégrer les coûts des interventions potentielles.

Décès dans un cas sur 100 000

Prenons l’exemple des avalanches. Deux questions se posent avant de mettre en place une mesure de prévention: premièrement, estelle efficace? «C’est-à-dire: réduit-elle le risque à un niveau acceptable?» reformule Linda Zaugg-Ettlin. Le risque individuel de décès joue ici un rôle important: «La probabilité qu’une personne donnée meure en raison d’un danger naturel spécifique doit être inférieure à 1 sur 100 000. Si elle est supérieure, une intervention est requise.»

Deuxième question: les bénéfices dépassent- ils les coûts? «Le bénéfice d’une mesure est la protection qu’elle procure», traduit la spécialiste. Cette protection s’exprime aussi en francs et correspond à l’économie atteinte quand on compare les risques avant et après intervention. Une mesure est jugée efficiente si la protection qu’elle apporte est supérieure aux frais qu’elle engendre – construction, entretien et exploitation annuelle inclus. Sa mise en œuvre est donc économiquement justifiée.

Linda Zaugg-Ettlin souligne toutefois que l’efficience économique d’une mesure de protection n’est qu’un des aspects dont tient compte l’Office fédéral de l’environnement: «D’autres facteurs importants sont la compatibilité environnementale, les exigences techniques de qualité et l’acceptation sociale. Pour cette dernière, des facteurs plus difficiles à quantifier peuvent être pris en compte, tels que la sécurisation d’un axe de transport régional important, ou encore la préservation de biens culturels significatifs comme une église.»

Dans la santé aussi, chiffrer la vie est inévitable. Aucune collectivité, aussi riche soit-elle, ne peut se permettre de rembourser tous les traitements médicaux. Où fixer la limite? Ce n’est pas la valeur de la vie statistique telle que calculée par l’ARE qui sert de référence en la matière, mais un arrêt du Tribunal fédéral de 2010. La Haute Cour s’était penchée sur le cas d’un médicament orphelin contre la maladie de Pompe, une maladie génétique progressive causant une atteinte musculaire susceptible d’être fatale. Dans leur décision, les juges écrivent que «des dépenses d’un ordre maximal d’environ 100 000 francs par année de vie sauvée sont considérées comme raisonnables».

Faire le plus de bien possible

Samia Hurst est bioéthicienne et médecin. Entre autres casquettes, elle est directrice du Département de santé et médecine communautaires de l’Université de Genève. Pour elle, attribuer une valeur à la vie permet de faire le plus de bien possible avec les ressources à disposition: «Lorsqu’on se demande combien dépenser dans la santé, on a deux options. Soit on donne une valeur monétaire à la vie, soit on ne le fait pas et on considère qu’elle a une valeur infinie. Dans ce deuxième cas de figure, il n’y a pas de plafond aux dépenses acceptables pour sauver des vies et on épuisera des ressources en pure perte.»

La bioéthicienne a aussi été vice-présidente de la task force scientifique Covid-19. Les mesures de prévention ont-elles tenu compte de la valeur de la vie statistique? Pas si simple, répond-elle. «On ne peut pas simplement regarder ce qu’ont coûté les mesures de prévention et les mettre en regard des vies sauvées. Déjà parce qu’il est très difficile d’évaluer le coût des mesures. Ensuite, il faudrait savoir ce que ne rien faire aurait coûté. Mais là aussi, c’est compliqué.» Et d’ajouter: «Pendant une longue phase, l’épidémie tue l’économie mieux que les mesures pourraient le faire. Parce que le virus est là. Les gens sont malades, ils ont peur, sortent moins, consomment moins.»

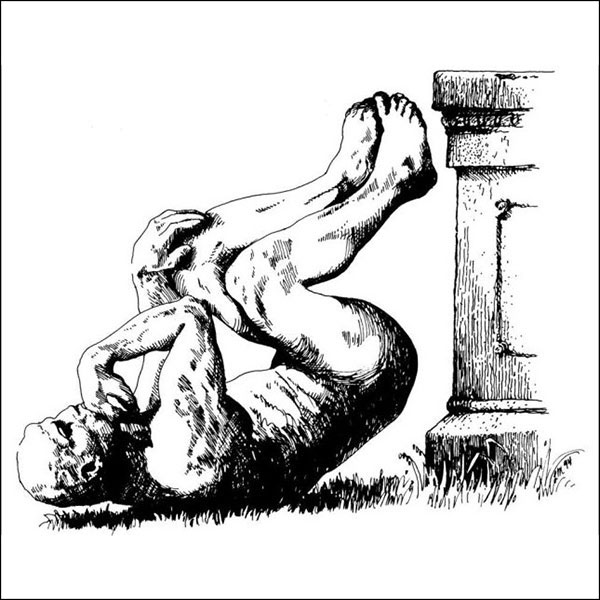

La guerre a une logique toute autre

Il est un domaine où l’appréciation de la valeur de la vie change brutalement: les conflits armés. «La guerre, c’est une autre logique», dit Laurent Goetschel, professeur de science politique à l’Université de Bâle et directeur de Swisspeace. Il se souvient de son service militaire dans l’infanterie en 1985: «Notre unité était composée de 20 à 30 personnes. On nous expliquait qu’en cas de guerre, si on avait détruit 1,2 char ennemi, on pouvait tous mourir. C’était notre valeur collective.» L’Etat attend de ses citoyens qu’ils soient prêts à se sacrifier pour lui et son existence vaut davantage que la somme des individus qui le composent, relève le chercheur.

Avec l’émergence de l’intelligence artificielle dans la guerre, la valeur de la vie va-t-elle désormais être définie par des algorithmes? «Ce sont des humains qui paramètrent les algorithmes », rappelle Laurent Goetschel.

Ce qui frappe surtout le politologue, c’est que la différence entre civils et militaires est de plus en plus ignorée: «Il y a peu, le fait qu’une bombe tombe sur un mariage suscitait l’effroi. Désormais, des gens sont tués lors de la distribution d’aide humanitaire sans que cela n’intéresse personne. Le droit international humanitaire est bafoué. Nous vivons a une dévalorisation impressionnante et effroyable de ce que signifie la perte d’une vie humaine.» Comment l’expliquer? «On assiste à un mouvement où la guerre est à nouveau considérée comme quelque chose de normal, observe Laurent Goetschel. Or, dès que la guerre redevient une normalité, la valeur de l’individu décroît.»