SÉRENDIPITÉ

La magie des découvertes inattendues

De la pénicilline aux rayons X jusqu’au velcro, l’histoire de la science regorge d’heureuses découvertes fortuites. Analyse de la sérendipité et des recettes pour l’encourager également dans la recherche moderne.

Des fruits de bardanes (munis de crochets élastiques) accrochés à ses pantalons de randonnée aux fermetures velcro: l’ingénieur George de Mestral montre son invention à Nyon en février 1959. | Photo: Alain Gassmann / Photopress-Archive / Keystone

La pandémie de Covid-19 a offert à Michael Doser une période remplie d’heureux hasards. Le physicien du CERN a apprécié le gain de temps et de liberté: enfin, il a pu se plonger dans la littérature récente et développer en toute tranquillité des idées pour sa recherche sur l’antimatière. Et il en faudrait plus encore: «La physique des hautes énergies n’a guère été favorisée par la chance ces trente dernières années. Il serait grand temps qu’une découverte fortuite fasse avancer le domaine de manière décisive.»

Inspiré par un conte oriental

Le physicien fait allusion ici à ce qu’aujourd’hui on appelle sérendipité: une découverte inattendue faite lors de la recherche de quelque chose de totalement différent. L’exemple le plus souvent cité est sans doute la découverte de la pénicilline par le microbiologiste écossais Alexander Fleming: ayant oublié de nettoyer une boîte de Pétri, il a découvert que les moisissures y avaient tué les bactéries – ce fut la naissance des antibiotiques.

On doit le terme «serendipity» à Horace Walpole, écrivain anglais, collectionneur et créateur prolifique de nouveaux mots pour la langue anglaise. En 1754, il évoqua dans une lettre l’histoire des trois princes de Serendip (l’actuel Sri Lanka) qui cherchent un chameau perdu et «découvrent, par hasard et avec perspicacité, des choses qu’ils ne cherchaient pas du tout». Mais le terme n'a réussi à s'imposer qu’au XXe siècle.

Bien entendu, des découvertes surprenantes ont eu lieu avant Horace Walpole. «Des trouvailles heureuses ont par exemple été faites dans des ateliers de poterie ou dans la cuisine avec de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients», explique l’historienne des sciences américaine Lorraine Daston de l’Institut Max-Planck d’histoire des sciences à Berlin. Et la science fourmille d’exemples de sérendipité. Le mathématicien français Henri Poincaré, après des mois de tentatives infructueuses pour trouver l’idée de la preuve des fonctions de Fuchs, a eu un éclair de génie lors d’un voyage en bus. Charles Darwin a eu l’intuition de la sélection naturelle en lisant les ouvrages de Thomas Malthus sur la croissance de la population. Prix Nobel de chimie, le Suisse Jacques Dubochet a découvert comment refroidir l’eau sans former de cristaux de glace en changeant de liquide réfrigérant. Il en est l’inventeur, tout comme il a inventé comment préparer des échantillons biologiques pour la microscopie électronique. Enfin, les effets secondaires inattendus du Viagra ont été rapportés dans une étude clinique sur le traitement des troubles cardiaques.

«La sérendipité est si omniprésente parce qu’elle est la mesure de notre degré d'ignorance des phénomènes naturels. Si nous n’avons pas pu expliquer une si grande partie de la nature jusqu’à présent, nous devrions aussi tomber par hasard, à travers de nouvelles expériences, observations, erreurs et anomalies, sur des choses dont nous ne pouvons pas soupçonner l’existence», estime Telmo Pievani, philosophe des sciences à l’Université de Padoue (I) et auteur de l’ouvrage «Serendipity: The Unexpected in Science».

Une systématique du hasard

Pour reconnaître et promouvoir la sérendipité, il faut une description plus précise du terme. Les historiennes et les philosophes des sciences ont tendance à l’interpréter de manière large et à se demander si la science actuelle favorise les découvertes fortuites. Selon l’historienne des sciences Lorraine Daston, parler de pur hasard ne rend pas justice au phénomène: «La sérendipité dans la recherche n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais le fruit d’une réflexion aiguisée de scientifiques à l’affût des moindres indices pertinents.» Sa définition s’oriente selon la compréhension de détectives des princes de Serendip. Elle est étendue et se produit donc fréquemment.

Le philosophe Telmo Pievani, quant à lui, classe la sérendipité selon le degré de hasard. Il considère également l’approche de détective comme de la sérendipité, mais seulement comme sa forme la moins aléatoire. Il s’intéresse surtout à la sérendipité «forte»: trouver quelque chose qu’on ne cherchait pas grâce au hasard et à la perspicacité. Comme ce fut le cas de l’ingénieur suisse George de Mestral qui, après une randonnée dans les Alpes, a eu l’idée de la fermeture velcro grâce aux bardanes accrochées à son pantalon. Ou comme la découverte du Viagra.

Ohid Yaqub, chercheur en sciences sociales à l’Université du Sussex en Grande-Bretagne, a établi une classification différente. Selon la motivation des scientifiques ou le type de résultats, il a regroupé des centaines de cas documentés en quatre catégories: une solution qui n’a pas été recherchée, telle que la découverte de la chimiothérapie après que le gaz moutarde eut détruit les ganglions lymphatiques de soldats; une percée visée par une voie surprenante, telle que la découverte de la pénicilline par Fleming; une solution non recherchée à un problème existant grâce à une recherche non ciblée, comme la découverte fortuite des rayons X par le physicien allemand Wilhelm Röntgen; et enfin, la solution à un problème encore inconnu, comme celle trouvée par le chimiste français Edouard Bénédictus, qui est d’abord tombé sur du verre incassable avant de penser à l’utiliser dans les voitures.

Ohid Yaqub a identifié quelques mécanismes de sérendipité tels que la perspicacité, l’erreur ou la négligence contrôlée. La coopération en réseau et l’échange d’informations peuvent également favoriser les découvertes fortuites – ou, si elles sont mal faites, les empêcher par des effets de chambre d’écho. Tout le monde n’a pas le don de reconnaître les heureux hasards. «Mettez-moi dans un laboratoire et il n’arrivera rien», plaisante Lorraine Daston. Car les chercheurs et chercheuses doivent, avant tout, «disposer d’un immense réservoir de connaissances de base et d’une attention affûtée au laser.»

La liberté est un autre préalable essentiel: «La science étant ouverte aux résultats, il est important de pouvoir suivre une intuition pour que des événements heureux puissent se produire», affirme Marcel Weber, philosophe des sciences à l’Université de Genève. Il ajoute que la liberté donne des ailes à la créativité. Et puis, il y a le temps – «la seule chose dont disposaient les princes de Serendip», note l’historienne des sciences Lorraine Daston. Pour Michael Doser, physicien au CERN, «10% de temps libre suffiraient pour suivre des éclairs de pensée aléatoires». Il apprécie aussi les rencontres et les conversations sur place: «Une grande part de la magie du CERN et des conférences réside dans le fait qu’on discute avec des gens d’autres disciplines et qu’on s’aperçoit ensuite qu’on a développé une nouvelle idée ensemble.»

Les mécanismes de financement liés aux mécanismes de contrôle sont, quant à eux, contre-productifs. «Les scientifiques sont soumises à une énorme pression de productivité et ne peuvent pas, comme Darwin ou Poincaré, dériver vers de nouvelles voies. Ce régime ne favorise pas la sérendipité», déplore Lorraine Daston.

L’IA mène dans le passé

Il est difficile de mesurer si la sérendipité est sur le déclin. Elle a certes ses ennemis, comme la pression du temps, le recours non critique au big data, les algorithmes et une spécialisation excessive. Michael Doser du CERN remet aussi en question l’utilisation de l’IA: «Chat-GPT parle du passé avec beaucoup d’expertise, mais il échoue lamentablement dans les prévisions du futur.» Lorsque ChatGPT et Google n’ont pas de réponse, le chercheur sait qu’il est sur la bonne voie.

Lorraine Daston, de l’Institut Max Planck, plaide pour une recherche lente. Elle aime l’idée d’une collègue: le système d’évaluation ne devrait admettre qu'un nombre maximum de publications dans le CV d’une chercheuse, et seules cinq d’entre elles devraient être prises en compte par les évaluateurs. Quant au philosophe des sciences Marcel Weber, il recommande aux organismes de financement d’autoriser des modifications des plans de recherche en cas de découvertes fortuites.

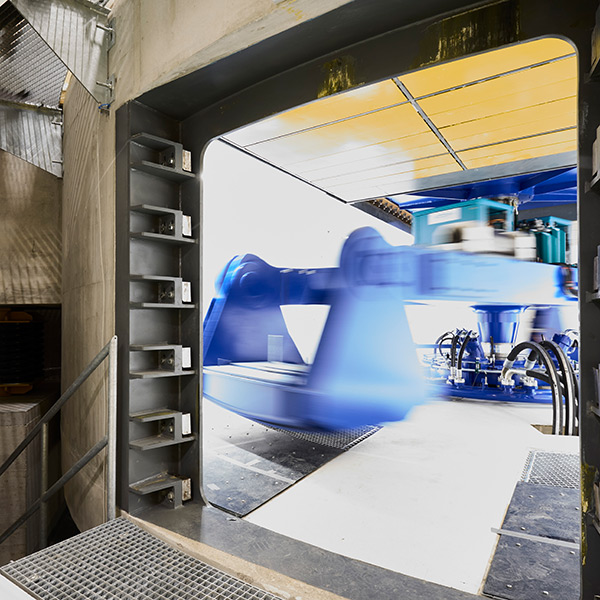

Pour sa part, Michael Doser fait partie des initiateurs de Sparks! – un forum de sérendipité créé en 2021 au CERN – qui invite des expertes des domaines les plus divers à se pencher sur un thème et les encourage à voir plus loin que le bout de leur nez. Ainsi, la conférence sur l’IA de l’année dernière a réuni des spécialistes de l’éthique et de la philosophie ainsi que des réseaux neuronaux et de la microbiologie. «La sérendipité est indispensable comme accélérateur de la science. Nous ne pouvons pas orienter ce qui en sortira, mais nous pouvons créer de bonnes conditions-cadres pour cela», conclut Michael Doser.