MÉDECINE GENRÉE

Même le sexe des cellules influence la maladie

Homme ou femme? Une question centrale pour la prévention, le diagnostic et le traitement, mais pas assez posée dans la recherche. Les raisons.

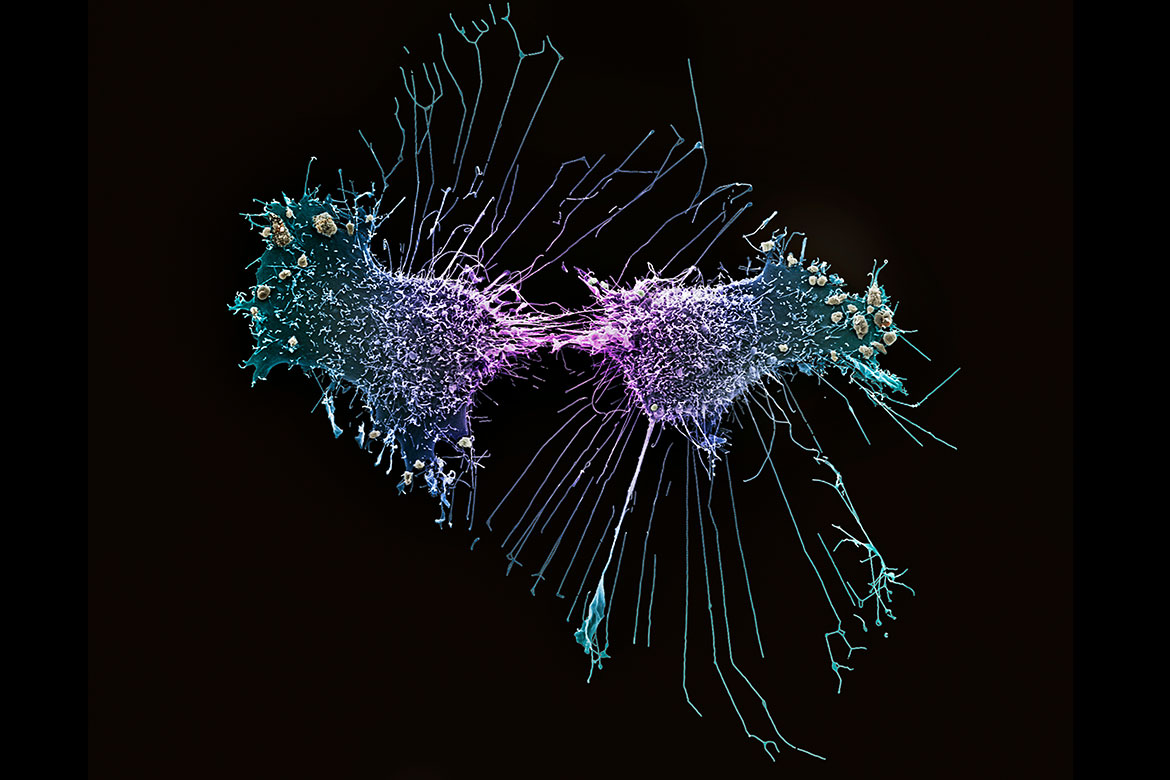

Les cellules appelées HeLa sont de sexe féminin. Elles ont été les premières à pouvoir se diviser à l’infini à l’extérieur d’un corps. Aujourd’hui encore, elles sont utilisées dans des laboratoires du monde entier. Elles proviennent du cancer mortel du col de l’utérus de l’Américaine Henrietta Lacks. | Photo: Anne Weston/The Francis Crick Institute/SPL/Keystone

Le Covid-19 a plus souvent une issue fatale chez les hommes que chez les femmes. Il existe également des différences entre les sexes dans l’infarctus du myocarde qui se manifeste plutôt par des signes subtils chez les femmes, comme des douleurs dorsales, mais rarement par une douleur irradiant dans le bras gauche, comme c’est le cas pour les hommes. En outre, les femmes atteintes d’insuffisance cardiaque n’ont besoin que de la moitié de la dose recommandée pour la principale classe de médicaments. Pourtant, ce n’est que depuis quelques années que le facteur genre est pris en compte de manière toujours plus systématique en médecine – surtout par des femmes.

Les connaissances en médecine genrée peuvent faire la différence entre la vie et la mort: une étude nationale publiée en 2021 a révélé que les femmes souffrant de maladies cardiovasculaires graves bénéficiaient moins fréquemment que les hommes d’une prise en charge aux soins intensifs. Souvent parce que les médecins n’évaluent pas correctement leurs symptômes. A l’inverse, l’ostéoporose et la dépression sont souvent diagnostiquées trop tard chez les hommes parce qu’elles sont considérées comme des maladies typiquement féminines. Par ailleurs, en plus du sexe biologique, le genre social joue aussi un rôle important dans l’origine même de nombreuses maladies. C’est probablement le cas des troubles alimentaires, qui touchent davantage les femmes, ou des addictions, auxquelles sont davantage sujets les hommes.

Les cellules ont aussi un sexe

C’est un fait que le genre ne se reflète que faiblement dans la recherche et la pratique. Pour que cela évolue, un changement du mode de pensée s’avère nécessaire dans de nombreux domaines. A commencer par la recherche fondamentale, note Carole Clair, coresponsable d’Unisanté, le Centre universitaire de médecine générale à Lausanne: «Il nous faut examiner systématiquement si les études menées jusqu’à présent sur le développement des maladies font une distinction entre les cellules féminines et les masculines et entre les animaux mâles et les femelles.» Certes, il n’existe pas des différences pour toutes les maladies. Mais la plupart du temps, on n’en sait rien car la recherche ne s’est pratiquement jamais posé la question.

Jusque-là, rares étaient les recherches indiquant le sexe des cellules ou des animaux étudiés. Une occasion manquée: des travaux récents montrent par exemple que les récepteurs dans les cellules féminines transmettent plus rapidement les signaux de douleur. Il n’est donc guère étonnant que la médecine d’approche genrée considère d’un oeil critique les expériences réalisées jusqu’à présent sur les animaux dans le domaine de la perception et du traitement de la douleur, 80% d’entre elles ayant été effectuées sur des mâles. «Nous ne pourrons à l’avenir développer des approches thérapeutiques adaptées pour certaines maladies spécifiquement aux femmes ou aux hommes que si la recherche fondamentale enregistre mieux les différences entre les sexes», insiste Carole Clair.

D’importantes institutions de financement l’ont maintenant compris: aux Etats-Unis, les National Institutes of Health (NIH) – le plus grand bailleur de fonds de la recherche médicale du monde – demandent que les requérants indiquent le sexe des animaux utilisés et justifient leur décision. En Suisse, le FNS ne pose pas encore de telles exigences, confirme Irene Knüsel, responsable de la division biologie et médecine. Toutefois, le programme Spirit d’encouragement de la recherche transfrontalière, totalement ouvert quant aux thèmes, met l’accent sur des projets qui explorent les aspects de genre.

Les choses bougent aussi ailleurs. En Suisse, il existe désormais deux chaires consacrées à la médecine du genre: l’une est occupée par Carole Clair à l’Université de Lausanne et l’autre par la cardiologue Catherine Gebhard à l’Université de Zurich. Les universités de Berne et de Zurich proposent conjointement un CAS en «Sex- and Gender-Specific Medicine ». «Nous allons dans la bonne direction, constate Catherine Gebhard, mais le chemin est encore long avant que l’approche sensible au genre ne soit largement adoptée.»

Peur suite au scandale de la thalidomide

Les thérapies et les médicaments sont principalement développés par l’industrie pharmaceutique. Or, celle-ci a longtemps largement exclu des études cliniques les femmes en âge de procréer. Cela, par crainte des conséquences pour les enfants à naître suite à différents scandales dont celui de la thalidomide, un tranquillisant qui a provoqué des malformations chez des milliers de nouveau-nés dans les années 1960.

Il a fallu attendre longtemps avant que les autorités d’homologation et les commissions d’éthique n’autorisent à leur tour des études impliquant des femmes, puis les imposent. Ce n’est toutefois que vers la fin des années 1990 que se sont accumulées les preuves que le sexe a une influence déterminante sur l’efficacité et la tolérance des médicaments. Swissmedic, l’autorité de contrôle des produits thérapeutiques, exige désormais explicitement que les deux sexes soient représentés dans les études de manière à correspondre à la réelle prévalence d’une maladie. Il existe cependant des directives scientifiques spécifiques pour l’inclusion des femmes enceintes qui doivent garantir la sécurité de l’enfant à naître.

Stefan Frings, directeur médical de Roche Pharma, explique: «Dans nos études cliniques, nous nous efforçons d’obtenir une répartition des patients et patientes représentative de la population que l’on peut s’attendre à traiter ultérieurement. Nous y parvenons presque toujours en ce qui concerne le genre.» Il évoque néanmoins un autre objectif plus difficile à atteindre: une diversité suffisante parmi les participantes aux essais. «Aux Etats-Unis, pour les études sur le cancer du sein, il n’est pas facile de trouver assez de femmes afro-américaines concernées», indique-t-il. «La raison en est souvent que ce groupe de population est sous-représenté dans les institutions que nous utilisons comme centres d’étude.» Pourtant, il note qu’on sait que pour certaines formes de cancer il existe des différences dans le premier diagnostic et le pronostic selon l’appartenance ethnique.

Catherine Gebhard relève une autre problématique encore: «Les critères d’exclusion ont souvent pour conséquence indirecte que les femmes ne sont pas suffisamment prises en compte. Les maladies cardiaques touchent les femmes à un âge plus avancé que les hommes. Mais on ne compte guère beaucoup de personnes de plus de 80 ans dans les études.»

Les thérapies peuvent également être adaptées après leur autorisation. Pour cela, les données collectées au quotidien dans le domaine des soins sont capitales. Dans l’idéal, elles fournissent des informations sur les différences spécifiques entre les sexes, de l’évolution des maladies aux effets secondaires, en passant par qui a recours à quels types d’examens préventifs.

En théorie, ces données recèlent un énorme potentiel pour la médecine genrée. Mais la réalité en Suisse n’est pas aussi prometteuse. Ainsi, les données de routine sur les malades du covid aux soins intensifs ne permettent d’établir qu’avec un fort retard la répartition par sexe dans l’ensemble de la Suisse – et n’incluent pas tous les malades. «Ce que nous savons actuellement à ce sujet doit d’abord être rassemblé, ce qui demande un gros travail», dit Catherine Gebhard.

Collecte de données lacunaire

Le problème vient du fait qu’en Suisse un grand nombre de ces données ne sont pas collectées et regroupées selon des normes uniformes, contrairement à la Grande-Bretagne, par exemple, qui fait figure de pionnière dans ce domaine: grâce à des infrastructures de données bien organisées, non seulement les scientifiques trouvent la répartition actuelle par sexe des personnes aux soins intensifs, mais ils peuvent aussi l’analyser en fonction d’autres facteurs tels que l’âge ou les maladies antérieures.

C’est un objectif du Swiss Personalized Health Network (SPHN), une initiative qui rassemble les données des cinq hôpitaux universitaires suisses. Elle devrait aussi permettre des études détaillées mettant en relation le genre avec divers autres facteurs cliniques. Jusqu’à présent cependant, les données du SPHN n’ont pas encore été utilisées pour des projets de recherche en médecine du genre, regrette Katrin Crameri, directrice du Centre de coordination des données SPHN. Et ce n’est pas demain que des données de cette qualité seront disponibles pour le plus vaste domaine de la pratique médicale, les soins ambulatoires.

Il est donc difficile de vérifier dans quelle mesure la médecine genrée parvient jusqu’à la pratique et où, à l’inverse, la pratique a un besoin particulier de recherche correspondante. Mais l’objectif est clair: «Nous voulons à l’avenir ancrer davantage la perspective genrée, également au niveau structurel, explique Catherine Gebhard, avec des instituts spécifiques ainsi que dans les critères d’encouragement du FNS et dans les directives des sociétés spécialisées.»