ASTRONOMIE

Au cœur des comètes grâce aux explosions

Des cavités présentes à l’intérieur des comètes peuvent parfois éclater. Elles pourraient alors éjecter du gaz et de la poussière dans l’espace.

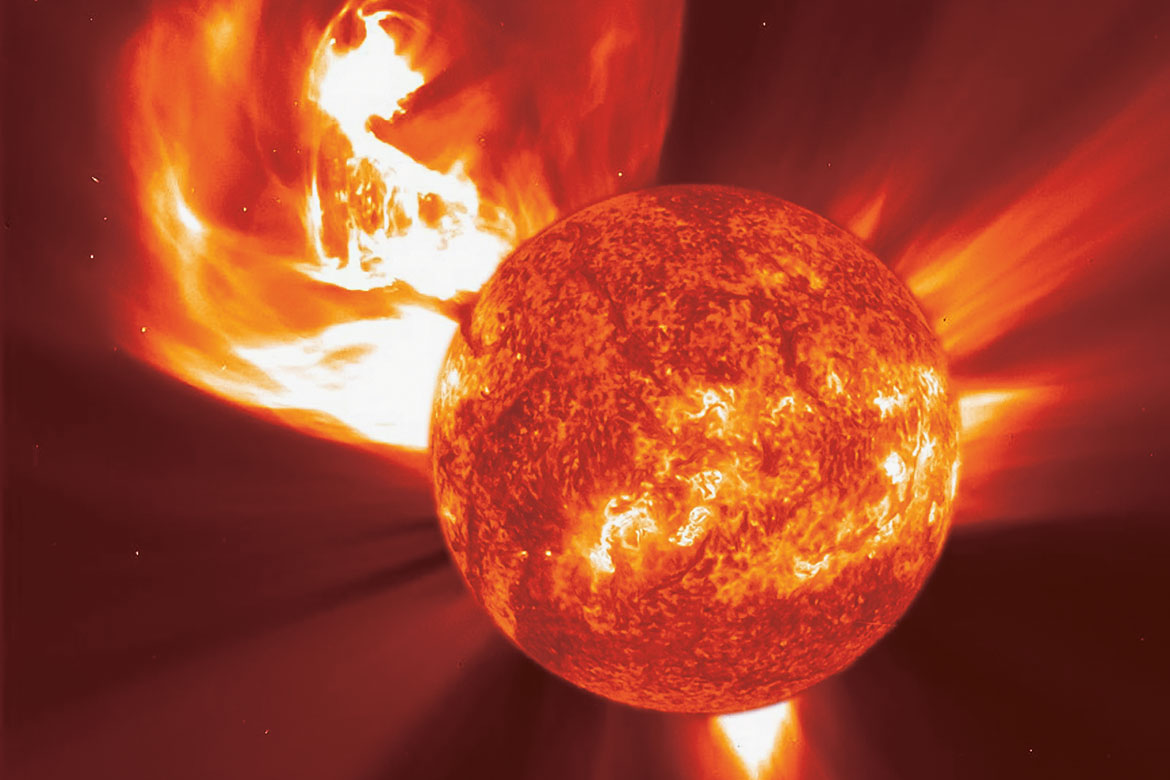

La comète Tchourioumov projette du gaz et de la poussière dans l'espace, tandis que la sonde spatiale Rosetta l'observe en train de le faire. | Photo: ESA / Rosetta / MPS for OSIRIS Team MPS / UPD / LAM / IAA / SSO / INTA / UPM / DASP / IDA

Des explosions dans des cavités souterraines livrent des informations sur la vie intérieure de comètes nées il y a des milliards d’années à l’extrémité du système solaire. «Ces capsules temporelles renferment des matériaux des débuts du système solaire et elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur sa formation et son évolution», note Daniel Müller, chercheur dans le domaine spatial à l’Université de Berne.

Or, l’intérieur des comètes reste majoritairement inaccessible lors d’observations par télescope ou sonde spatiale, qui permettent uniquement d’analyser la surface, la queue et la coma. Des explosions à la surface pourraient fournir des indices sur l’intérieur. «On en avait déjà observé sur certaines comètes, note le chercheur. Or, les données étaient jusqu’à présent trop imprécises pour comprendre ce qui se passe lors d’un tel phénomène.»

La mission Rosetta a offert l’unique occasion d’étudier de près la surface explosive. Des caméras et des spectromètres de masse ont enregistré une trentaine d’éruptions pendant que la sonde spatiale accompagnait la comète 67P/Tschurjumow-Gerassimenko en 2025, lors de sa phase la plus proche du Soleil. «Nous avons pu mesurer les changements dans la composition de gaz dans la coma.» Ces événements étaient parfois dus à l’évaporation de glace, plus souvent au dioxyde de carbone. «Il se pourrait que des cavités souterraines sous haute pression éclatent et projettent de la matière dans l’espace», dit-il. La taille potentielle des cavités sur 67P a été évaluée à 500 000 mètres cubes – environ un cinquième de la pyramide de Khéops. «Les comètes ressemblent donc plutôt à de l’emmental», dit le chercheur.

Reste à comprendre comment se forment les trous. «Cela pourrait être lié aux fortes variations de température sous la surface.» On espère que des expériences en laboratoire et la mission Comet Interceptor de l’ESA, prévue en 2029, permettront d’en savoir plus.