Dossier: Implication personnelle

Au cœur du sujet et pourtant à distance

Sonder sa propre histoire ou sa maladie: cinq scientifiques racontent comment leur vécu personnel influence leur travail de recherche – ou justement pas.

Dennis Rodgers | Photo: Anoush Abrar

«Me joindre au gang était une stratégie de survie.»

«Je suis parti pour le Nicaragua en 1996 dans le cadre d’un doctorat en anthropologie sociale afin d’étudier les stratégies de survie solidaires des pauvres dans un contexte post-révolutionnaire. J’avais 23 ans. Arrivé à Managua, la capitale, j’ai subi deux chocs: premièrement, la révolution appartenait clairement au passé pour la majorité des gens, tout comme la solidarité. Deuxièmement, je me suis fait tabasser dans la rue par un gang, trois jours après mon atterrissage. C’était assez traumatisant.

J’essayais de trouver un quartier pauvre où habiter. Et j'ai dû accepter que les gangs me tabassaient lors de mes tours en ville. C’étaient des gangs territoriaux qui protégeaient leur quartier et en interdisaient l’entrée aux étrangers. J’ai bien entendu voulu quitter le Nicaragua, mais je craignais que mon université considère que j’étais en échec. Je suis donc resté. Aujourd’hui je dis à tous mes doctorants et doctorantes qu’il arrive de devoir changer de terrain et que la recherche est toujours quelque chose d’aléatoire.

J’ai finalement pu m’établir dans un quartier pauvre, réputé pour son gang féroce. J’ai essayé de développer des relations amicales avec ses membres. Bien que mort de peur, je me suis assis dans la rue pour rencontrer des gens. Un membre du gang est venu me demander une cigarette. On a discuté. Le lendemain, il est revenu avec un groupe. Pendant deux semaines, j’ai eu des interactions plus ou moins anodines avec eux, puis ils ont commencé par me tester.

Un jour, ils m’ont demandé de les aider à voler au marché. J’ai refusé. «Tu vas juste attirer l’attention du vendeur, c’est nous qui allons voler», ont-ils précisé. J’ai accepté. Ils ont volé huit culottes qu’ils m’ont chargé de revendre à des femmes du quartier. C’était un peu leur genre d’humour. Une fois, j’ai dû me défendre quand un membre du gang m’a menacé avec un couteau. Ils ont alors déclaré que j’étais un des leurs et m’ont proposé de les rejoindre. J’ai accepté. C’était une stratégie de survie, pas une stratégie de recherche.

J’ai demandé un statut de membre observateur et annoncé que je ne voulais ni utiliser d’arme à feu, ni attaquer d’autres quartiers, ni tabasser des gens. En revanche, je me suis défendu et j’ai protégé les gens de mon quartier lors d’attaques de gangs rivaux. Appartenir au gang m’a toujours plongé dans un dilemme éthique. J’ai fait des choses dont je ne suis pas très fier et j’ai vu des choses illégales. Mais je peux toujours me regarder dans un miroir. Cela m’a appris que l’éthique dépend souvent beaucoup de la situation, mais qu’il est important de s’en tenir à certains principes fondamentaux.

J’ai dû développer des techniques pour protéger l’identité de mes interlocuteurs, que j’utilise encore aujourd’hui. Je m’assure que mes notes de terrain sont inutilisables pour d’autres que moi, au cas où elles seraient réquisitionnées par la police, par exemple. Je change les noms, je mélange français, anglais et espagnol et j’utilise des codes. Il y a aussi des choses que je ne note pas, ce qui limite mes recherches, mais ma première responsabilité est envers ceux qui m’ont ouvert leur vie sans demander de contrepartie. Après avoir trouvé ma place, j’ai pu suivre l’évolution du gang.

Les nouveaux arrivants sont toujours prêts à me parler en tant que vieux de la vieille. Cette possibilité de mener de la recherche longitudinale m’a permis de comprendre à quel point les gangs pouvaient être un prisme à travers lequel il est possible de comprendre l’évolution de la société nicaraguayenne. Cela m’a aussi poussé à développer de la recherche comparative. Mon expérience m’a été très utile et m’a offert une base à partir de laquelle poser des questions d’un point de vue «différent» lors de mes recherches actuelles sur les gangs à Marseille. Elle m’a également permis de développer des interprétations alternatives à celles, souvent très sensationnalistes, qui prédominent.»

Jasmin Barman-Akzösen | Photo: Anoush Abrar

«Je l’ai découvert uniquement grâce à mes propres échantillons de sang.»

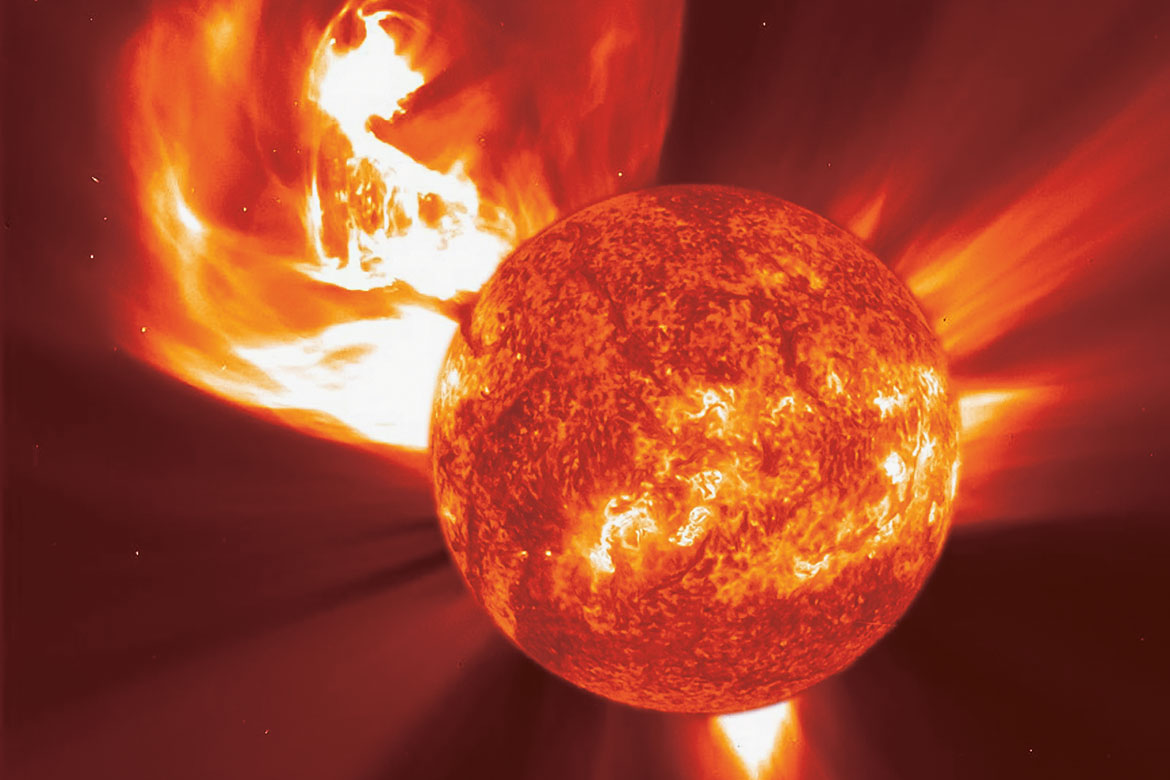

«La probabilité de naître avec une PPE est aussi faible que cela: 1 sur 100 000. En Suisse, seules quelque 70 personnes souffrent de ce trouble métabolique. J’en suis atteinte et c’est mon domaine de recherche. Sans médicament, je suis extrêmement sensible à la lumière. Depuis l’enfance, chaque rayon de soleil, chaque reflet sur l’eau, voire certaines lampes déclenchent de fortes douleurs – comme si mes veines brûlaient de l’intérieur. Aujourd’hui, je le sais: des produits métaboliques s’accumulent dans mes veines, réagissent à la lumière et provoquent des brûlures de la peau au deuxième degré. Comme cela ne se voit pas, la maladie a mis du temps à être détectée. Jusqu’à l’âge de 27 ans, j’ignorais ce dont je souffrais.

Que j’aie étudié la biologie n’avait rien à voir avec ma maladie. Je m’étais d’abord intéressée à la génétique des plantes. J’avais renoncé à trouver une réponse à mes douleurs. Ce n’est qu’en fin d’études que j’ai rencontré une autre personne concernée qui décrivait exactement ma vie. L’illumination! Elle m’a invitée à un symposium scientifique où j’ai rencontré ma future directrice de thèse et je me suis lancée dans la recherche sur la PPE. D’abord, j’ai craint que cela me touche de trop près. Mais ce que je fais est très abstrait. Je travaille dans un laboratoire, sur des cultures cellulaires.

Etre concerné amène peut-être aussi à approfondir encore davantage le sujet. De plus, en tant que patiente et représentante des patients atteints de maladies rares, je dispose d’un bon réseau et recueille d’importantes informations sur les données. C’est ainsi que j’ai découvert un facteur primordial dans le métabolisme du fer dans la PPE. Cela uniquement parce que j’ai prélevé des échantillons de mon propre sang alors que j’étais sous traitement à base de fer et que j’ai pu les contrôler de très près.

De plus, d’autres patients avaient remarqué des détériorations dues au fer. Beaucoup de médecins sont passés à côté. Waouh!! On se réjouit encore plus quand on est touché. Mon implication personnelle n’est pas source de conflit: finalement c’est moi, en tant que patiente, qui ai le plus grand intérêt à ce que les données soient objectives.

Tobias Urech | Photo: Anoush Abrar

«Je suis plus fasciné qu’affecté à titre personnel.»

«Je suis gay et mène des recherches sur des thèmes tels que l’histoire queer, l’histoire de la sexualité et l’histoire du genre. L’expression «implication personnelle dans la recherche» me paraît un peu inappropriée. Mon homosexualité ne m’affecte pas négativement. J’ai bien sûr un rapport personnel à mon champ d’études et il imprègne mon travail. Cette proximité me semble très positive. Je m’intéresse actuellement à l’amitié comme espace des possibles pour le désir homoérotique au XXe siècle. J’étudie quatre couples d’amis et d’amies et utilise des sources telles que des lettres, des journaux intimes ou des autobiographies.

Un exemple: deux femmes, mariées à des hommes, sont tombées amoureuses l’une de l’autre dans les années 1930. Elles ont pu vivre leur histoire d’amour sous forme de relation amicale sans être sanctionnées par la société. Dans la sexologie des années 1900, je trouve parfois des affirmations qui paraissent étranges aujourd’hui. Je suis alors plus fasciné qu’affecté personnellement. Je m’intéresse aux mentalités qui se cachent derrière ce type de déclarations. Ma directrice de thèse a dit un jour que, dans ce type de situations, elle se sentait telle une botaniste étonnée d’avoir découvert une plante si particulière.

Je me produis aussi comme drag-queen Mona Gamie et intègre des histoires, chansons et anecdotes de mes recherches dans mon spectacle. C’est une forme de militantisme queer. J’ai aussi été membre de la Milchjugend (organisation de jeunesse LGBTIQ*, ndlr) et étais engagé dans la politique de parti. Aujourd’hui, je me concentre sur la science et partage l’avis de Virginia Woolf: «Thinking is my Fighting.»

Adopter une démarche de recherche honnête est important, mais croire que la science est fondamentalement neutre et objective est illusoire. Tout le monde est imprégné par ses représentations. J’affiche donc mon rapport personnel avec mon champ d’études sur le site Internet de l’université. Je veux souligner ainsi que quiconque fait de la recherche est aussi une personne privée – c’est indissociable.»

Asmaa Dehbi | Photo: Anoush Abrar

«Je peux plus facilement faire face à des situations de racisme.»

«Je me suis intéressée au racisme anti-musulman pour mieux comprendre comment, après le 11 septembre 2001 et l’initiative anti-minarets en Suisse, le mot «migration» a été associé à «islam», et que «l’Autre» est devenu «le musulman». En grandissant en Suisse, avec une histoire migratoire algérienne, j’ai personnellement vécu cette transition. Je n’ai plus été perçue principalement comme «Arabe», mais comme musulmane, indépendamment du fait que je sois pratiquante ou non. J’ai aussi subi ce racisme, par exemple plus jeune, quand les adultes me demandaient constamment si j’allais devoir porter le voile ou si je me distanciais des événements violents à l’étranger.

Etre ainsi marginalisée et réduite à mon identité religieuse m’attristait et me fâchait. Ma réaction a été d’aller dans le monde académique. Je savais qu’en tant que femme perçue comme musulmane, j’allais devoir en faire plus pour être considérée comme une experte. La position d’«outsider within» m’a permis de remettre en question les normalités apparentes et elle m’a fait prendre conscience du manque de représentation des musulmanes et musulmans dans la science.

J’adhère à la théorie du point de vue féministe qui valorise l’implication personnelle dans la recherche et argumente que tout savoir se situe dans un contexte, et que tout scientifique a des biais, même et surtout les personnes non marginalisées croyant penser de manière objective. Il s’agit alors de rendre son positionnement transparent et d’y réfléchir de manière critique.

Comme je travaille sur la discrimination, il est essentiel de la réduire autant que possible dans ma recherche. Mon travail ne doit pas être dirigé contre d’autres groupes marginalisés et j’essaie d’être consciente des risques d’essentialiser et d’absolutiser l’identité. Ma recherche impacte ma vie. Je commence à détecter le racisme partout, ce qui me fatigue parfois, mais je peux aussi plus facilement affronter de telles situations car je me pose en tant qu’observatrice et les convertis en matière première sur laquelle travailler. Pouvoir reconnaître le racisme anti-musulman, l’analyser et le critiquer nous rend plus fortes et forts et nous fournit des données susceptibles de faire changer les choses.»

Nathalie Herren | Photo: Anoush Abrar

«Nous ne voulons pas présenter les groupes vulnérables comme antidémocratiques.»

«Je fais de la recherche en psychologie politique et souffre de phases dépressives. Je suis incapable de travailler durant les épisodes aigus – cela arrive toutefois rarement désormais. Actuellement, mon état est relativement stable, bien contrôlé sur le plan médicamenteux et je bénéficie d’un accompagnement thérapeutique.

Mes recherches m’ont appris que les facteurs psychologiques influencent notre façon de penser et d’agir politiquement. Nous étudions actuellement les conséquences politiques des symptômes dépressifs. Le stress psychologique est toujours plus fréquent. Il faudrait donc en apprendre plus sur son rôle dans notre démocratie. Les travaux existants montrent que les personnes présentant des symptômes dépressifs participent plus rarement à la vie politique. Nos premières analyses indiquent qu’elles tendent plus à soutenir des idées et des partis populistes.

Je ne vote pas pendant mes épisodes dépressifs graves. Je n’en ai pas la force. Je n’observe toutefois aucun penchant au populisme chez moi. Cela me montre que nous n’étudions pas de relations déterministes. J’évoque ouvertement ma maladie avec mes collègues et mes étudiantes et étudiants, ce que beaucoup apprécient. Or, je remarque que de nombreuses personnes se sentent encore un peu gênées d’en parler – souvent par peur de dire un mot de travers.

Ma franchise contribue à lever le tabou sur les problèmes psychiques et me permet de faire activement profiter la recherche de ma perspective. Je suis par exemple particulièrement sensibilisée à la nécessité de prévenir toute utilisation abusive ou interprétation erronée de nos résultats. J’estime important de ne pas stigmatiser encore davantage des groupes déjà vulnérables. Nous ne voulons pas servir des récits qui présentent les personnes psychologiquement fragilisées comme dangereuses ou antidémocratiques en soi. Chaque individu apporte bien entendu ses empreintes et préjugés. Cela ne devient problématique que lorsque l’on n’en a pas conscience et que l’on ne se confronte pas à d’autres perspectives.»