PROJETS D’ÉDITION

Un texte n’est pas une œuvre achevée

Lors des éditions, les œuvres écrites d’auteurs connus sont rassemblées et mises en forme. Actuellement, on réalise toujours plus d’éditions de lettres. Elles sont achevées plus rapidement et rendent visible ce qui semble marginal.

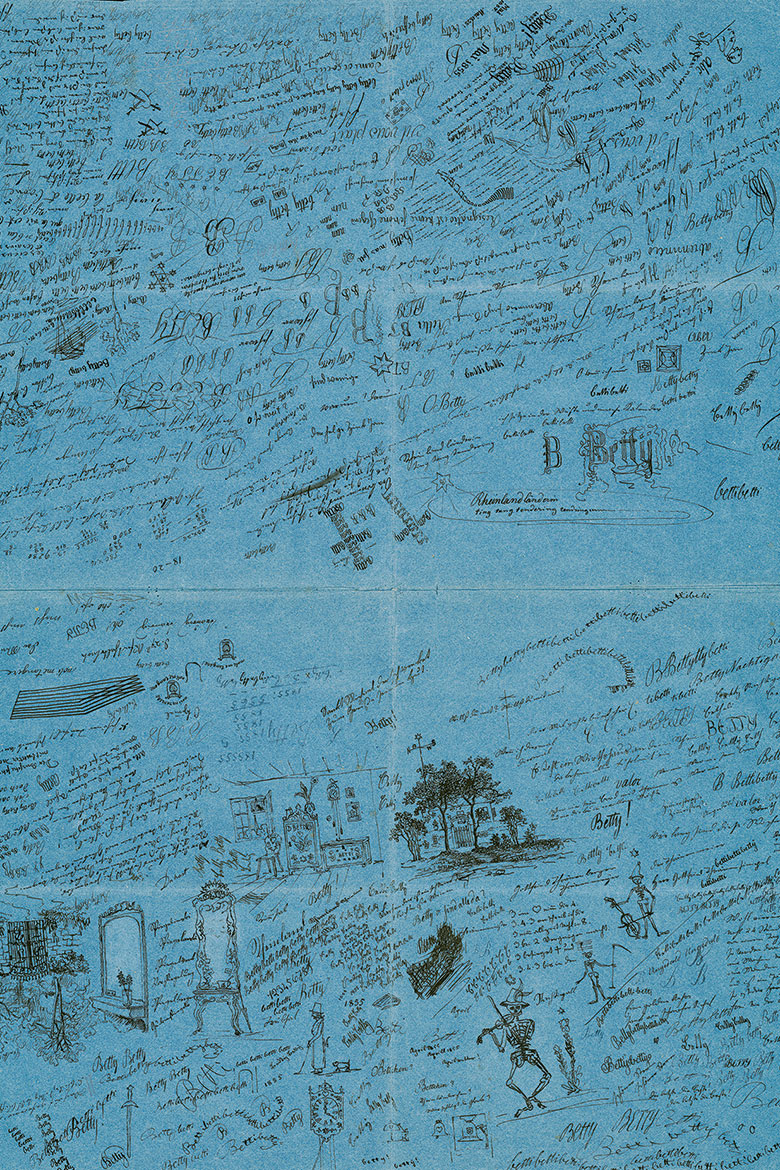

Le sous-main berlinois de Gottfried Keller (vers 1855) est également devenu une œuvre de textes. | Photo: Département des manuscrits de la Bibliothèque centrale de Zurich (Ms. GK 8b)

Johannes Kabatek a vu pour la première fois les quelque 20 000 lettres dans des cartons de déménagement à Tubingue. Il a tout de suite su que ces textes étaient importants pour l’histoire de la linguistique du XXe siècle. La publication de ce trésor, du moins en partie, ne pouvait attendre. En 2024, soit seulement quatre ans plus tard, l’édition de la correspondance «Eugenio Coseriu» était achevée et disponible en ligne. «L’érudit roumain Coseriu a renouvelé la sémantique depuis l’Uruguay dans ses contacts épistolaires», explique Johannes Kabatek. On l’ignorait. Johannes Kabatek, qui est professeur de linguistique ibéro-romane à l’Université de Zurich, fut un élève d’Eugenio Coseriu.

Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique FNS, le linguiste a réalisé avec son équipe une édition pragmatique, sans commentaires détaillés. «Nous avons en premier lieu transcrit les textes manuscrits», dit-il. Désormais, Ils sont maintenant à la disposition de la communauté scientifique. Comme il s'agissait également d'un projet de recherche, le groupe a effectué ses propres analyses des lettres d'Eugenio Coseriu.

Tentatives erronées d’amélioration

Les éditions fournissent un travail de recherche fondamentale important pour les sciences humaines. Elles s’articulent en effet autour de la question de savoir ce qu’est un texte ou comment il est produit. La philologie de l’édition s’intéresse à la manière dont un texte est publié, s’il est proposé sous forme de livre ou numérique, comment il a abouti ou quelle version fait foi et pourquoi. On pourrait dire aussi que «le» texte n’existe pas. Car les textes sont généralement disponibles en plusieurs versions, leurs auteurs ayant biffé et ajouté des éléments à certains passages.

Cela ne concerne pas que les romans connus, mais aussi des lettres. Parfois, des amies ou l’éditrice ont modifié des passages contre la volonté de l’auteur, voire y ont ajouté des erreurs. Comment faut-il gérer ces interventions? Il existe plusieurs écoles. Une approche tente de reconstituer l’état du texte que l’auteure a produit pour la première édition. Elle met ainsi l’œuvre en valeur au moyen de commentaires plus ou moins détaillés sur le contexte historique, sur la genèse et la réception des textes ainsi que sur la vie de l’auteur.

Une autre école s’efforce en revanche de rendre compte le plus précisément possible de la modification du texte, afin qu’on puisse suivre le processus d’écriture. Les commentaires ne l’intéressent pas. A la différence des deux variantes, une édition transcriptive, telle que Johannes Kabatek l’a réalisée, vise avant tout à rendre un texte rapidement et facilement accessible. Actuellement, les éditions de correspondance numériques comme celle de Coserius sont très populaires. Leur corpus est habituellement de taille raisonnable, ou relativement facile à réduire par un processus de sélection. Elles sont de plus réalisables avec des méthodes d’édition existantes.

Les correspondances ouvrent de plus des perspectives sur les auteurs qui ont échangé avec l’auteur édité. Elles éclairent les réseaux et mettent en avant les femmes, qui sont plutôt sous-représentées dans les grandes éditions classiques. C’est le cas de Julie Bondeli, intellectuelle et patricienne bernoise du XVIIIe siècle, dont les lettres ont été éditées en quatre tomes. Le concept monolithique de «l’auteur et son œuvre», qui dominait encore le monde de l’édition dans les années 2000, perd ainsi de sa superbe.

Comprendre le 19e siècle bourgeois

«Nous portons aujourd’hui un regard plus différencié sur la relation entre l’auteur et son œuvre», note la germaniste zurichoise Ursula Amrein. Elle a été la directrice adjointe du projet de nouvelle édition critique de l’ensemble de l’œuvre de Gottfried Keller en 32 tomes, achevée en 2013. Le fait qu’une édition numérique vienne compléter l’édition papier était alors inédit. Réalisée en une quinzaine d’années, cette édition phare rendait pour la première fois l’œuvre de Gottfried Keller – indispensable pour comprendre le XIXe siècle bourgeois – accessible dans son intégralité. Des éléments marginaux, qui n’entrent pas dans la notion d’œuvre classique, ont été pris en compte. Ainsi, la correspondance et le journal intime de l’écrivain y ont autant d’importance qu’une œuvre considérée comme majeure.

Si les éditions anoblissent une œuvre, elles ont aussi un côté conservateur en gravant dans la pierre la liste des auteures exemplaires. «Les grands projets telle l’édition de Gottfried Keller reproduisent un canon littéraire tout en contribuant à la formation de tels canons, c’est inévitable», note Ursula Amrein. Selon elle, les éditrices doivent y réfléchir. «Il est important de rendre accessibles toutes les facettes des œuvres d’auteurs célèbres, mais on ne doit pas être guidé par l’illusion de découvrir des textes inconnus pour attirer l’attention.»

L’accent doit aussi être mis sur des œuvres moins réputées, qui pourraient détourner ou élargir les canons traditionnels. Mais même alors, les attentes ne doivent pas être trop hautes. «Ce défi doit être relevé», estime-t-elle.

Depuis 2021, le FNS ne soutient plus certaines grandes éditions conçues sur le très long terme. La tâche revient désormais à l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH). Le changement ne s’est pas fait sans remous. Il a déçu et irrité certains chercheurs en sciences humaines. Il y a une dizaine d’années environ, le FNS soutenait par exemple aussi l’édition – achevée en 2012 – de «Bonstettiana», les écrits et lettres de Karl Viktor von Bonstetten (37 volumes), l’édition critique des œuvres de Robert Walser, toujours en cours (environ 50 tomes, fin des travaux prévue en 2032) et l’édition historique et critique des œuvres complètes de Jeremias Gotthelf (environ 70 volumes, fin des travaux prévue en 2038).

Gotthelf à l'école

D’une manière ou d’une autre, le financement d’une édition ne va pas de soi, pas même pour des personnalités prestigieuses telles que Keller ou Gotthelf. «Nous avons certes été financés par le FNS, mais l’argent n’aurait jamais suffi», précise Ursula Amrein. Dès le départ, l’édition a bénéficié d’un large soutien, notamment du canton de Zurich. La recherche de sources de financement possibles a demandé un gros travail.

Avec l’édition des œuvres de Jeremias Gotthelf, Christian von Zimmermann dirige lui aussi un projet de taille, avant tout soutenu par l’ASSH. Les éditions de Gotthelf réalisées à ce jour ne sont pratiquement plus disponibles. Incomplètes, elles ne reproduisent pas les textes de manière fiable. «La réalisation de notre projet, qui englobe aussi l’échange épistolaire de Gotthelf, est certainement plus complexe qu’une simple édition de correspondance», assure le germaniste de l’Université de Berne.

L’époque où les feuilletons des journaux proposaient des articles de débat sur la manière d’éditer correctement les œuvres de Friedrich Hölderlin, Georg Heym, Annette von Droste-Hülshoff et d’autres encore est certes révolue, mais les grandes éditions sont toujours aussi importantes: «Les commentaires nous donnent la possibilité de décentraliser la position de l’auteur», note le spécialiste. Dans le cas de Gotthelf, ils laissent apparaître les classes inférieures rurales, les servantes ou les «pauvres de la campagne», sans l’influence desquels l’auteur n’aurait pas pu écrire son œuvre.

Pour Christian von Zimmermann, il est important que les éditions soient accessibles à un large public: «Une édition numérique offre la grande chance de faire entrer la littérature à l’école sous une forme nouvelle. L’accessibilité, la médiation et les offres d’utilisation doivent donc être renforcées.» Les collaborateurs à l’édition de l’œuvre de Jeremias Gotthelf se rendent dans les écoles et lisent les textes avec les élèves. Plus d’une fois, il est apparu que «des textes n’étaient pas juste prêts à l’emploi», constate le germaniste. Grâce à Gotthelf, les élèves ont ainsi pénétré au cœur de la philologie de l’édition.